本文

【イベントレポート】「令和6年度宇治市未来キャンパス」プロジェクトのご紹介

宇治市では「子育てにやさしいまち実現プロジェクト」の一つとして、令和3年度より、高校生・大学生を対象とした「宇治市未来キャンパス」事業を実施しております。

令和6年度については、宇治市を舞台に、多様な働き方を知り、地域課題を解決しながら、「将来こんなこと(事業)をやってみたい」を具現化する、起業・体験スクールを実施しました。

令和6年度宇治市未来キャンパス \イベントレポート/

参加者数:15名(高校生7名、大学生7名、大学院生1名)

▼第1回(6/5)キックオフ「宇治市のことを知ろう」(@うじらぼ)

参加者同士のアイスブレイクの意味を込めて、自己紹介を兼ねたワークを実施しました。また、今後、社会課題、地域課題をテーマにプロジェクトを検討する上で、宇治市の地域や産業について講義を行い、課題設定、仮設形成の準備を行いました。

▼第2回(6/15)「小倉・六地蔵をまちあるき 課題を見つけよう」@小倉、六地蔵エリア

ゲスト:まちとしごと総合研究所 三木氏

地域の実情、課題について調査するため、小倉・六地蔵エリアのまちあるきを実施しました。後半にはゲストをお招きして、街歩きの手法や地域でのヒアリングの方法について学び、次回以降実施する、事業者ヒアリング等に向けて有用な情報を引き出すための準備を行いました。

▼第3回(6/19)「地域の方へヒアリングしよう」@うじらぼ

ゲスト(順不同):NPOさくらんぼうの樹 樹山氏/宗教法人平等院 宮城氏/山本甚次郎 山本氏/社会福祉法人同胞会 青葉氏、藁谷氏/INCENSE KITCHEN 後藤氏/うなぎのしお富 潮見氏

地域課題や自身の問に対する解像度をあげるため、前回の講座内容も踏まえた上で、市内の事業者7名にお越しいただき、ヒアリング会を行いました。事前に参加者各自でゲスト事業者の下調べを行い、想定質問についても共有した上で、お互いにフィードバックしながら当日に臨み、有意義な会となりました。

▼第4回(6/26)「見えてきた課題を共有しよう」@うじらぼ

これまでの街歩きや講義、自身の関心領域も踏まえて見えてきた課題について参加者同士で発表を行いました。それぞれにフィードバックが欲しい点を発表に盛り込み、聴き手はこれに基づいてフィードバックし合う形で各自発表のブラッシュアップを行いました。

▼第5回(7/6)「中間発表会」@うじらぼ

ゲスト(順不同):(株)ヒューマンフォーラム 岩崎氏/(有)サワキ 佐脇氏/(株)taliki 原田氏/(株)TAJIRO 三好氏

第4回で発表した内容を当日のフィードバックを基にブラッシュアップし、ゲストを前に中間発表会を実施しました。今後のプロジェクト検討に活かすため、学生は審査員からの講評に熱心に耳を傾けました。

▼第6回(7/17)「取り組む課題を決めよう」@うじらぼ

第6回開催までに、参加者15名に対してアンケートを行った上で中間発表のテーマに基きチーム分けを行いました。チーム内での交流を行い、互いの関心テーマやなぜそれを深めるのか話し合いを行った後、課題解決策検討プロセスの型に当てはめてアクションをイメージするためのワークを行いました。

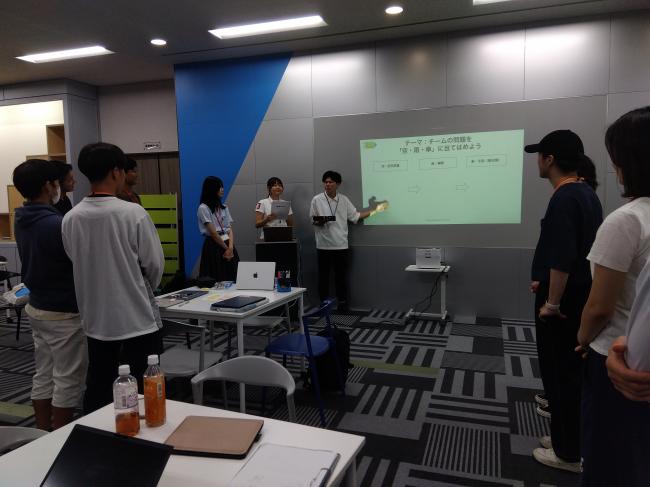

▼第7回(7/24)「課題解決の仮設をたてよう」@うじらぼ

ゲスト:一般社団法人社会変革推進財団(SIIF) 古林氏

課題解決の手法、手段について、空・雨・傘の考え方を用いたフレームワークを実施した上で、課題解決の到達目標の分類に当てはめながら、各々のチームにおける実践内容について検討を行った。

このあたりから、学生側でプロジェクトの解像度があがっていき、実践に向けた連携事業者への調整や、ヒアリング希望先へのアプローチを行いはじめました。運営側もそれら希望に基づき調整を支援いたしました。

▼第8回(8/7)「課題解決の仮設をブラッシュアップしよう」@うじらぼ

ゲスト:(株)COLEYO 能代氏

サービスの作り方についてN=1(ターゲット)を具体的に設定し、ブラッシュアップすることで具体性のあるプロジェクトを検討できることを学びました。

▼第9回(8/21)「アクション内容をブラッシュアップしよう」@ZOOM

各チームのプロジェクトフォロー会を実施。ZOOM上でチームごとのブレイクアウトルームを作成し、運営が入りながら引き続きの検討を行いました。実践の具体的な日程なども見え始め、より詳細な調整に入りました。

▼第10回(8/28)「プレ発表会」@うじらぼ

最終発表会を次回に控え、当日の発表時間を意識して各チームごとに発表資料を完成させ、プレ発表会を実施しました。各発表にはフィードバックをもらいたい内容を明示した上で、運営側からフィードバックを行ました。

▼第11回(9/14)「最終発表会」 @宇治市生涯学習センター 第1ホール

ゲスト:(株)ヒューマンフォーラム 岩崎氏/(有)サワキ 佐脇氏/(株)taliki 中村氏/京都文教大学 森氏

4ヶ月にわたるカリキュラムを終え、各チームにて仮設をたてた課題とそれら解決に向けた手法、実践について、ゲストや学校関係者、ご協力いただいた事業者の皆様へ発表を行いました。実践を終えたチーム、発表後に実践を控えるチームと状況は様々でしたが、以下に各チームの発表内容をご紹介いたします!(発表順)

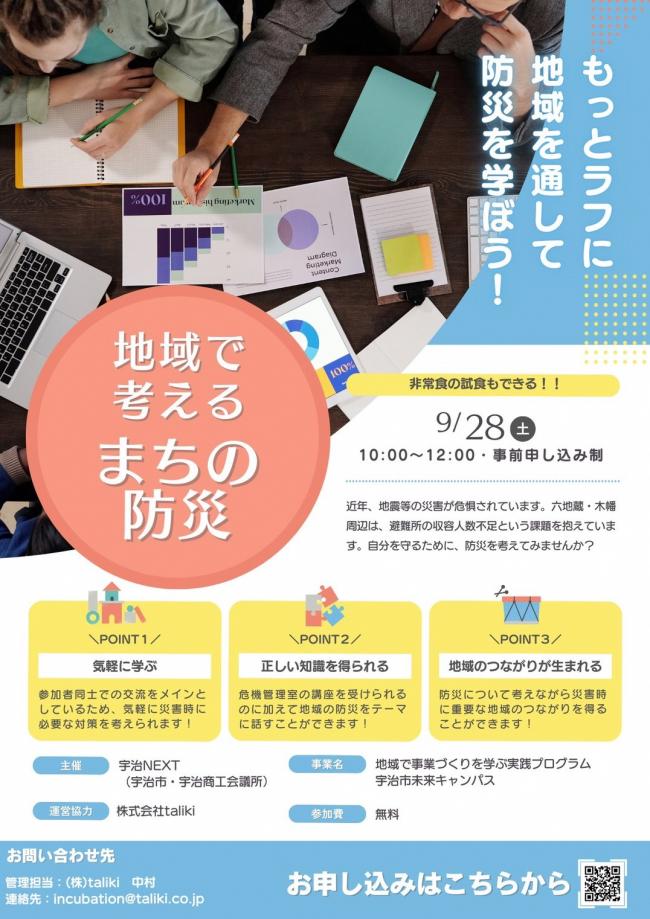

チーム1「六地蔵地域の防災」 発表者:龍谷大学 越岡 滉周/立命館大学 安井 悠

▼近年急速的に人口増加を迎える六地蔵・木幡地域ならではの防災の課題に着目したチーム。その六地蔵に新たにできたマンションの移住者を対象として、マンション内・周辺地域での自助、共助の意識を醸成するための取り組みを行いたいという思いのもと、マンションの方々と連携し、9月28日に当該マンション住民向けの防災講座、防災食のワークショップを行いました。

▼当日は宇治市危機管理室からも講師を迎え、一般的な防災知識からマンションならではの課題などについて学び、また子育て世帯が多い関係で防災食であるアルファ米の作り方、試食の際には興味深く聞きいられており、その後のワークショップでの意見交換も経て、「有事の際の役割分担」や「避難する階段」を決めておかなければなど、防災意識の醸成が見られ、その後のマンション内での防災ワークショップの開催にも繋がりました。

発表資料:六地蔵地域の防災 [PDFファイル/1004KB]

チーム2「宇治市内における音楽を中心として繋がりづくり」 発表者:大阪芸術大学 仲村 理子/ 京都すばる高校 山脇 愛子

▼音楽に関心のある2人がチームを組んでおり「宇治市内には気軽に音楽を楽しめる場所がない」という課題感のもと実践を行いました。

▼実際に宇治市内で音楽に関するアンケートを採ったところ、住民から友好的な反応を得ることができ、「宇治市内での音楽をきっかけにした繋がり」の有用性に気がつきました。結果、同テーマを掲げた活動が期待される宇治市内の西小倉小中一貫校における廃校利用に焦点をあて、実際に「宇治市内(特に小倉)における音楽を中心とした繋がりづくり」をテーマとしてプロジェクトを検討。

▼実践では、大久保のタウン100番街商店会にてにぎわいづくりのテストとして、とおりすがりの方が気軽にギターに触れてコミュニケーションがとれる「ストリートギター」を実施し、音楽をやれば人が集まりやすいこと、楽器を演奏できる方が地域に多くいることなどがわかり、プロジェクト検討の貴重な材料とすることができました。

発表資料:宇治市内における音楽を中心とした繋がりづくり [PDFファイル/5.59MB]

チーム3「子供×宇治×未来〜宇治市サイエンス部第一弾〜」 発表者:京都すばる高校 林 来嘉/立命館宇治高校 鳥本 有里

▼観光に係る取組という共通項がありチームを編制しましたが、課題を深掘する中で、魅力を発信しながら関係人口の創出を図るための根本には、市民自身がまちづくりや伝統産業に関する無関心、地元の魅力を知らないという課題があると仮設を立てました。

▼メンバーそれぞれに関心領域が違う中で、インパクトのあるトビケラにまず着目し、Nー1を小学3年生に設定。子供が好きな理科や工作と掛け合わせてポジティブな面を魅力として知ってもらう取組を検討。あくまでトビケラは1コンテンツにすぎないとの思いで、「サイエンス部第一弾」としてプロジェクトを検討しました。

発表資料:子供×宇治×未来〜宇治市サイエンス部第一弾〜 [PDFファイル/1.73MB]

チーム4「若手社会人の自己決定・自己選択」 発表者:滋賀大学 井上 可菜

▼自身の高校時代の体験をもとに、「自分の人生を自分で選択すること」が大切だと頭で理解していても、自己肯定感が低い等の要因で、自分自身の幸せを追求するという俯瞰的な視点から自己選択できない人の課題に着目して、プロジェクトを検討しました。

▼当事者へのヒアリングを通じて、仕事について自由なスタイルで考えるカフェスタイルの相談会を企画。実践を行いました。

▼カフェさぴゅいえ様にご協力いただき、ワーク、個別相談、自分時間の3つのスタイルで実施。仕事に向き合うゆるやかな時間を作り、仕事の悩みを話し合うことで、誰もが自分のペースで自己選択を行う支援の糸口を探りました。

発表資料:若手社会人の自己決定・自己選択 [PDFファイル/3.43MB]

チーム5「パラスポーツの普及」 発表者:立命館宇治高校 川上 翔大/渡邊 真規/山路 隼也

▼スポーツを通じて「障害者と健常者の間の隔たり」をなくしたいという思いから、当初からパラスポーツに着目。

▼宇治市内の事業者や宇治支援学校様へのヒアリングを通して、初手のターゲットは「身体障害かつ日常生活が送れるレベルの運動を求めている人」と「自分たち高校生」とすることにしました。

▼実践では高校の文化祭にて、パラスポーツの1つ、ボッチャ体験会を実施。身体機能の隔たりなく楽しめるこのスポーツで宇治支援学校の方々、高校生、市職員などと試合を行い、その交流ツールとしての可能性を確認しました。

発表資料:パラスポーツの普及 [PDFファイル/7.3MB]

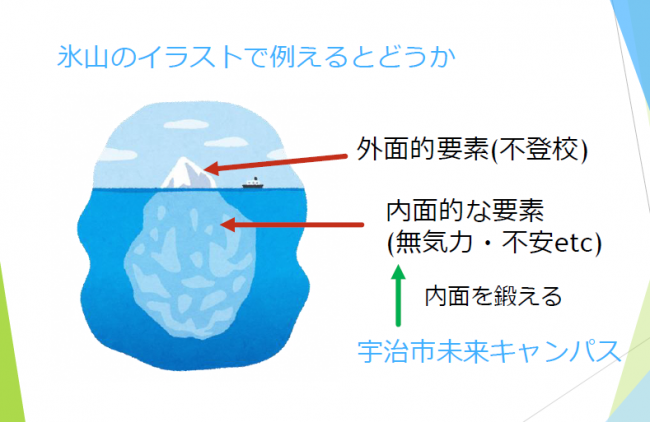

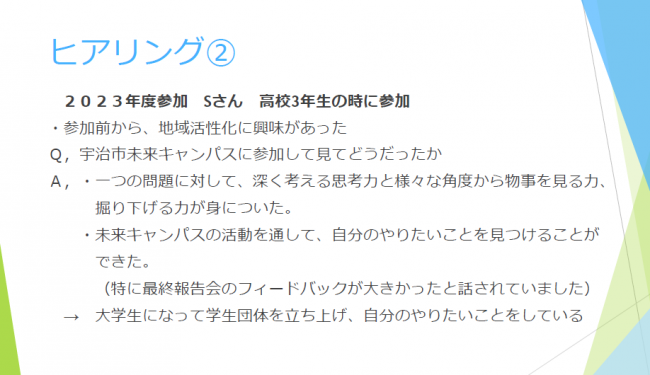

チーム6「宇治市未来キャンパスの効果検証」 発表者:京都産業大学 大槻 隼也

▼中間発表会までは、宇治市内の不登校支援を考えていましたが、不登校の対策として居場所づくりが必要であることに着目。

▼宇治市未来キャンパスはその居場所づくりや目的を作り上げる支援になりうると仮説をたて、その効果測定を行うことにしました。現状や過去の参加者にアンケートをとり、より深掘りしてききたい場合はヒアリングを実施。結果的に参加した学生の地域や起業に対する興味の変容要員になっており、宇治市への継続的な関わりを促進しているという評価を行い、これら評価の指標を市運営にフィードバックすることで、今後の継続的な未来キャンパス運用に向けた、成果指標を提案しました。

発表資料:宇治市未来キャンパスの効果検証 [PDFファイル/4.2MB]

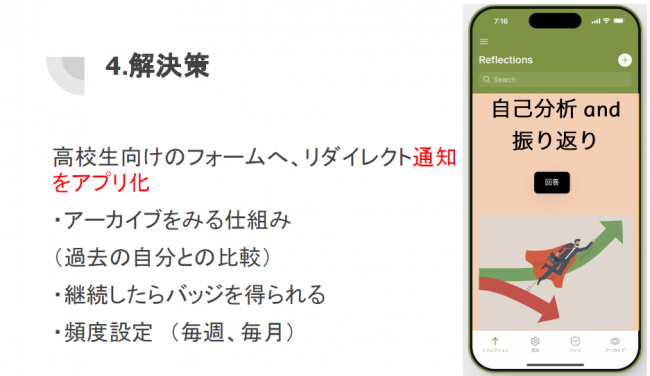

チーム7「宇治市における高校生の自己分析と人生設計」 発表者:龍谷大学 貴兄 アニタ/立命館宇治高校 西城 優維

▼就職活動を直近に控えた段階から自己分析や人生設計を行う現状に疑問を持ち、高校生の段階から日々自分の人生を考える機会を多く作ることで社会人に向けた準備を行うことができるのではないかとの仮設をたてました。

▼身近な友人にアンケートを行い検証を行ないつつ、定期的に項目に答えるだけで自らの人生をチェックアップするようなシステムを構築したアプリを制作しました

発表資料:宇治市における高校生の自己分析と人生設計 [PDFファイル/2.21MB]

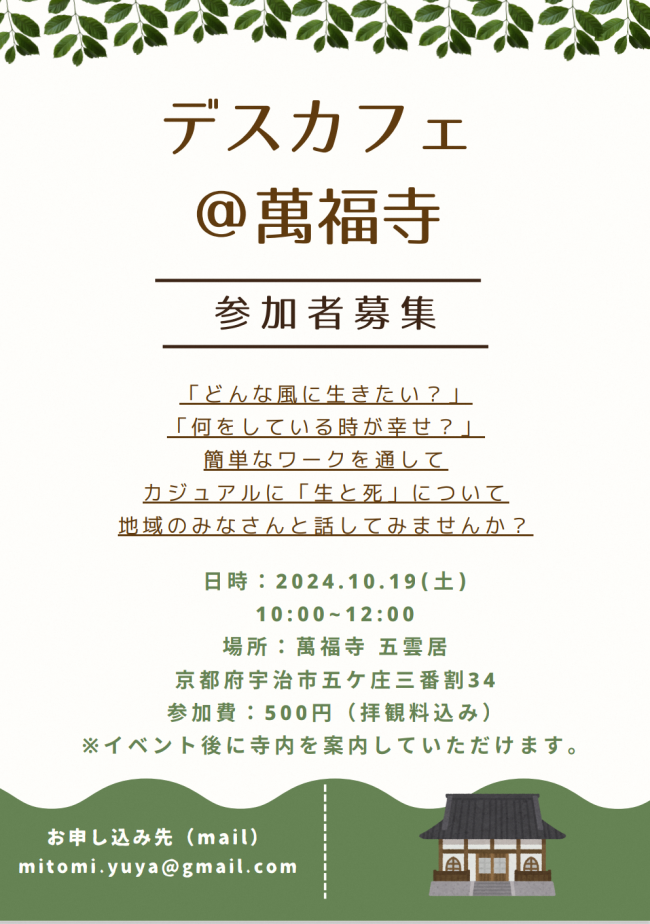

チーム8「デスカフェ〜地域における死生観〜」 発表者:大阪公立大学大学院 三富 祐弥

▼主に日常より生死に関わるテーマについて話すことがないことによって、急な周囲の人間の不幸に対応できないという問題意識から日常よりラフに死について語る場所が必要ではないかという仮説をたてました。

▼「デスカフェ」という「死についてお茶を片手に語る場所」をテーマとしてワークショップを実践。

▼萬福寺様にご協力いただき、市民の方々をお呼びして弔事ワークを実施。大切な人が亡くなった後に後悔のないよう、普段言えない感謝の言葉を存命の間に機会を作って話し合うワークを実践し、地域での普及を試みました。

発表資料:デスカフェ〜地域における死生観〜 [PDFファイル/3.16MB]

ゲスト好評 & 記念撮影!

▼8チームそれぞれの発表後とラストに改めてゲストの皆様からお一人ずつ総評をいただきました。

▼未来キャンパスのプログラムを通じて、自身が設定した課題を深堀して仮設をたててきたことにより、ゲストの講評に対して聞き入るだけでなく、各学生がそれらに対する考えと反省点などについて相互にやりとりを行う発表会となりました。

▼当プログラムが参加した皆様の今後の選択肢を広げる一助となることを祈っております! 4ヶ月間お疲れさまでした!