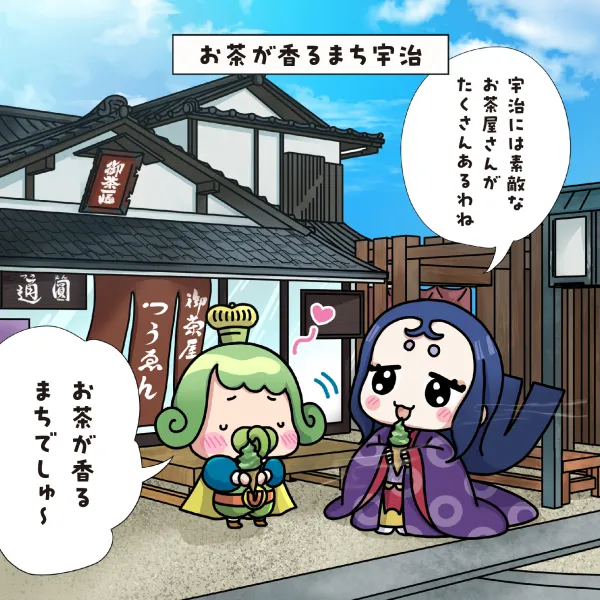

うじには物語がある

描かれている想い

世界遺産の平等院や宇治上神社など

平安時代の“ほんまもん”が今も残る宇治。

紫式部が記した『源氏物語』の舞台でもある

平安の豊かな歴史・文化を中心にしつつ、

様々な時代の要素が重層的に積み重なり

形作られている「宇治らしさ」を、

過去から未来へひとつの物語のように

流れている様子を描きました。

榎本 茜(えのもと あかね)

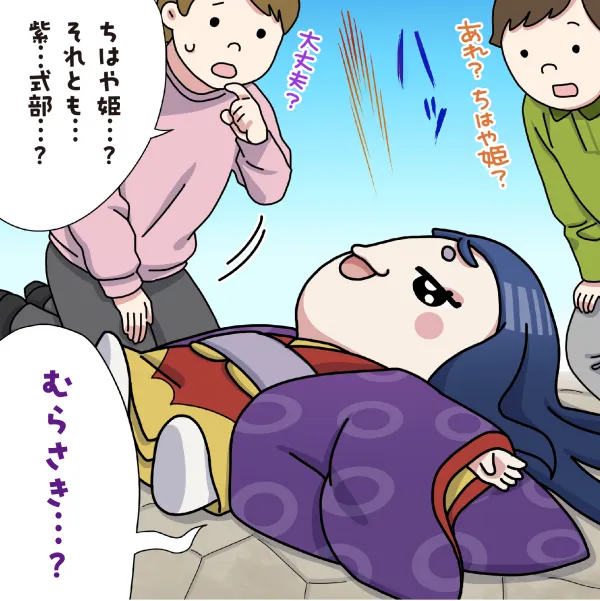

宇治を訪れた23歳OL。趣味は雑貨屋巡り。宇治市の花「やまぶき」が描かれたスカーフとお茶の葉のピアスをつけて、宇治をめぐる旅へ。

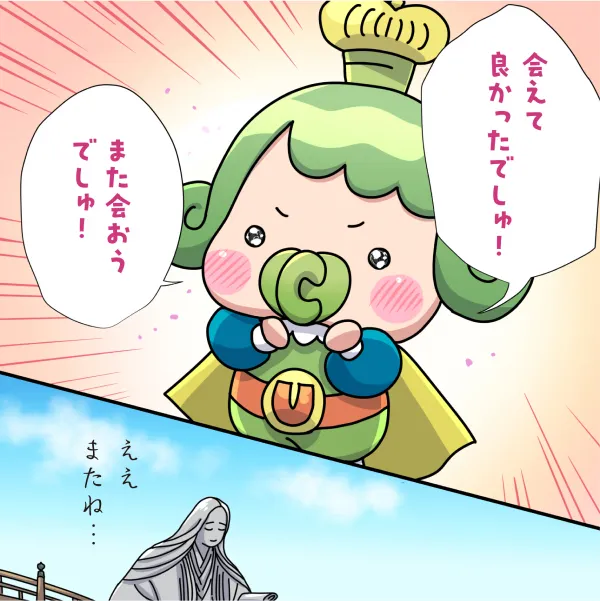

うさ吉

茜と宇治の街を一緒にめぐるナビゲーター。表情豊かな「みかえり兎」は、菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)を道案内したことから、宇治神社では神の使いとされている。お餅のようなシルエットで、背中に背負っているマークは市章。

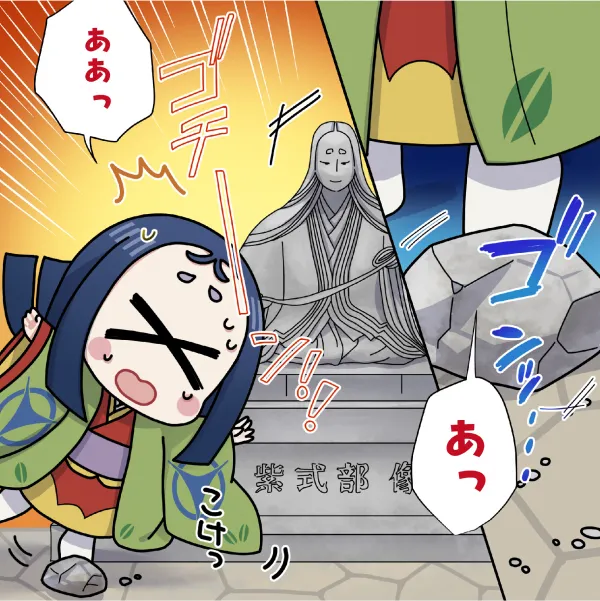

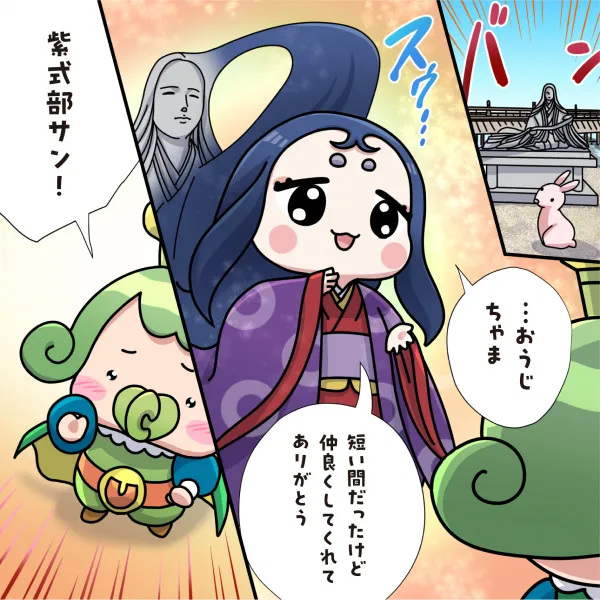

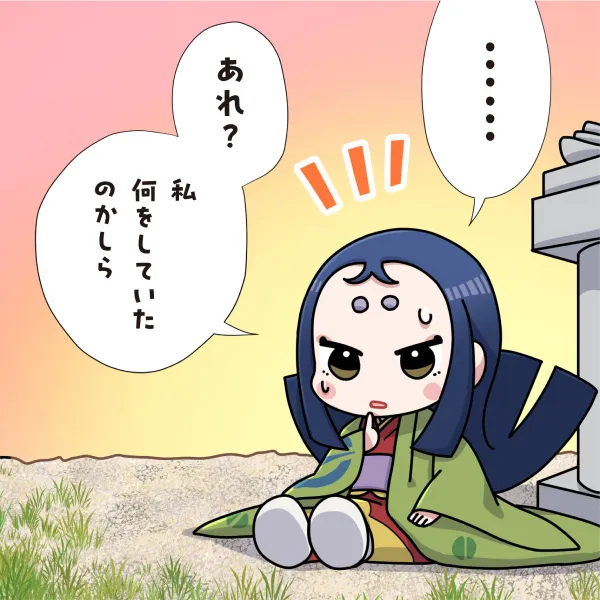

紫式部

約千年前の平安時代に著された長編物語『源氏物語』の筆者。

光源氏の子孫たちの恋物語が描かれた最後の10巻は、宇治が主な舞台になっており「宇治十帖」と呼ばれている。

牛車

牛に車をひかせる平安時代の貴族の乗物。身分によって種類が異なり、牛車を見るだけでどんな人が乗っているのかがわかるという身分の象徴のひとつ。ちなみに京の都から宇治までは牛車で約半日の距離。

貴族

狩衣(かりぎぬ)と烏帽子(えぼし)をまとった平安貴族。この装いは平安時代の貴族が遠出をするときなどの服装。宇治に別荘を建て、足しげく通っていた貴族たちは、衣服の色や文様でおしゃれを競ったのだとか。

鳳凰

平和な世にのみ現れるといわれる伝説の鳥。「鳳」は雄、「凰」は雌、鳳凰はつがいを意味する。平等院の阿弥陀堂は翼を広げた鳳凰のような姿であることから江戸時代に「鳳凰堂」とも呼ばれる。

武士

甲冑を身につけた武士。兜(かぶと)、鎧、袖のほか、籠手(こて)や脛当(くさずり)などの小具足を揃えた当世具足(とうせいぐそく)は、戦国時代以降に広まったもの。

姉さんかぶりの女性

女性がほおばっている茶団子は、大正時代ごろ宇治で生まれた抹茶スイーツの元祖!

江戸商人

わらじ、手甲(てっこう)、もも引き、脚絆(きゃはん)、笠をまとって振り分け荷物で行き交った江戸の商人たち。

官人

冠をかぶって袍(ほう)の下にズボンのような袴をはき、勺(しゃく)を持った男性は飛鳥時代の官人。

明治時代の男性

帽子にステッキ、角袖外套(かくそでがいとう)は明治時代の男性の定番ファッション。明治時代は、鉄道が開通し、外国人に向けた英語のガイドブックも作られ、宇治に続々と観光客が。

文学少女

乙女心を掴むかわいい文化が花開いた大正時代は、文学少女が続々誕生。与謝野晶子が現代語訳を出版したことによって源氏物語が一般の人々に浸透したのもこの頃。

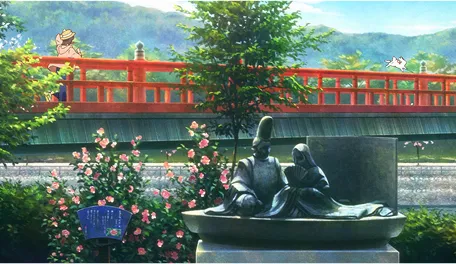

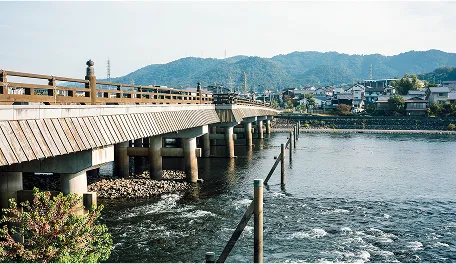

宇治川の景色

宇治橋から望む上流の景色は、紫式部が生きた平安時代から大きく変わらない風景が今も広がっている。宇治橋の西詰には紫式部像、宇治川右岸の朝霧橋のたもとには浮舟と匂宮のモニュメントが。

茶の木

宇治市の宝木である「茶の木」。お茶が宇治市の伝統産業として、ますます発展することを願って宝木とされた。

カワセミ

「カワセミ」は清らかな河川を好み、水質の示準鳥とされることから、清流宇治川の象徴として宇治市の鳥に制定されている。

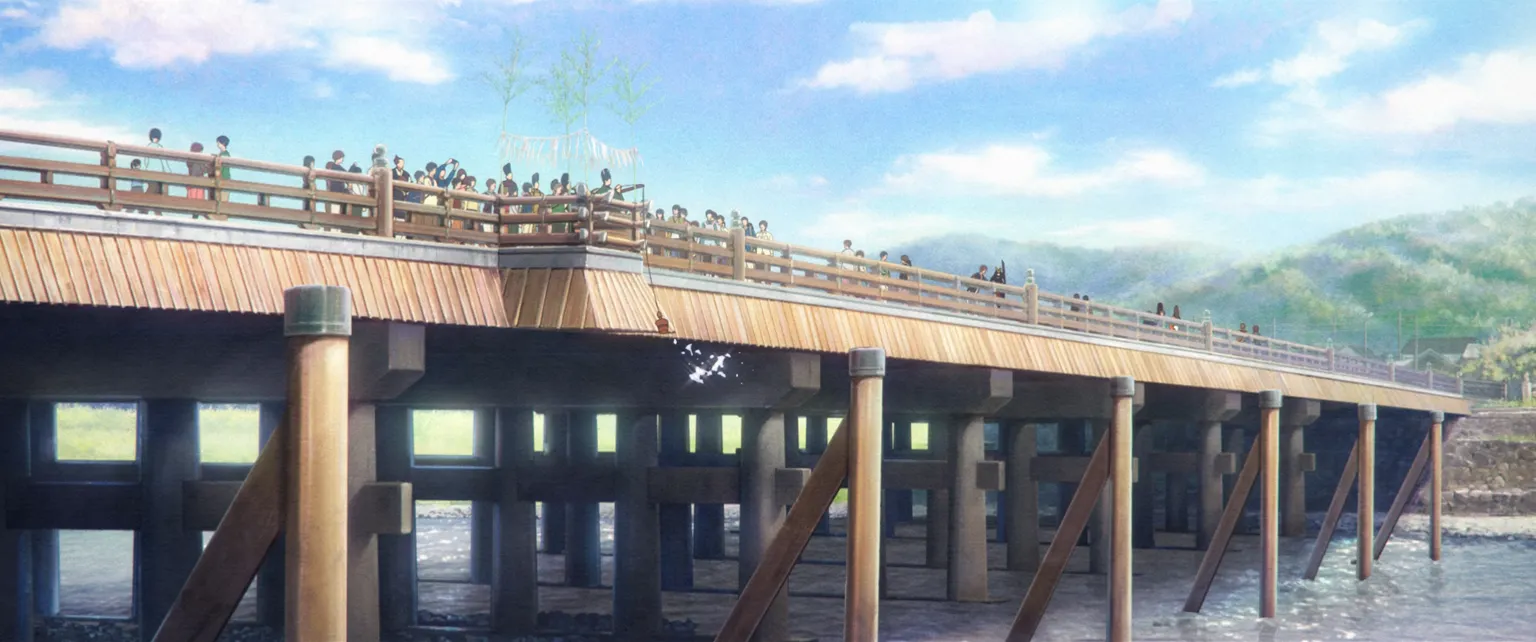

宇治橋

過去から現代にわたり、いつの時代も様々な人が様々な想いを持ちながら行き交い、それぞれの時代の風が吹く様子をお茶の葉っぱが舞う様子とともに美しいグラデーションで描く。数々の物語を紡いできた宇治橋の魅力を表現している。

宇治らしさを紐解く

奈良時代以前

物語のはじまり

平安時代

平安貴族たちに

愛された別荘地として

平安末期〜鎌倉時代

戦いの舞台として

室町時代〜江戸時代

日本一と称えられた

お茶の街の誕生

明治時代〜現在

歴史が重層する

世界的な観光地として

“ほんまもん”の歴史が息づく宇治の魅力探訪

宇治は、古墳時代から続く歴史が今も実際に残っている魅力的な街です。

例えば、この地域の地主神の宇治神社・宇治上神社のご祭神は古墳時代の皇子です。中宇治地域の碁盤の目のように配置された道は平安貴族の屋敷があった名残であり、斜めに通る「宇治橋通り」は室町時代初期に造られたものがそのまま使われています。道を歩くだけでも、過去から現代に受け継がれた歴史を感じることができます。

また、藤原頼通によって建てられた平等院と宇治上神社は宇治川を挟んで向かい合っています。西岸の平等院があの世(彼岸)、東岸の宇治上神社がこの世(此岸)を象徴しています。宇治川に架かる朝霧橋を渡ると、木々の間から平等院の鳳凰をちらりと見ることができます。阿字池の前に立って平等院を眺めると、平安貴族の想いを感じることができるでしょう。

今でも“ほんまもん”の歴史が息づく宇治で、ぜひその物語を発見してみてください。

杉本 宏

京都芸術大学客員教授

日本庭園・歴史遺産研究センター日本庭園研究部門長

うさ吉・茜と巡る

宇治の歴史・文化・観光

“ほんまもん”が残る街

PR動画「うじには物語がある」内でうさ吉と

茜が巡った

”ほんまもん”が息づく街

宇治のおすすめスポットをご紹介します。

宇治神社

本殿は鎌倉時代初期に建てられ、国の重要文化財に指定されています。故事により、「みかえり兎」が崇められており、また学業成就や試験合格の神社として知られています。

朝霧橋

宇治川に架かる朱色が美しい橋で、東側のたもとには浮舟と匂宮のモニュメントが並んでいます。また、ポケモンのマンホール「ポケふた」も設置されている、散策におすすめのスポットです。

橘橋

宇治川に架かる橋で、橘島の自然美を楽しめます。周辺ではアニメ「響け!ユーフォニアム」の舞台として描かれた景色を堪能できます。

平等院

平安時代後期に藤原頼通が父・道長の別荘を寺院に改めたもので、世界遺産に登録されています。美しい庭園と共に、歴史と文化を体感できる名所です。屋根の上には、一対の鳳凰の像が据えられています。

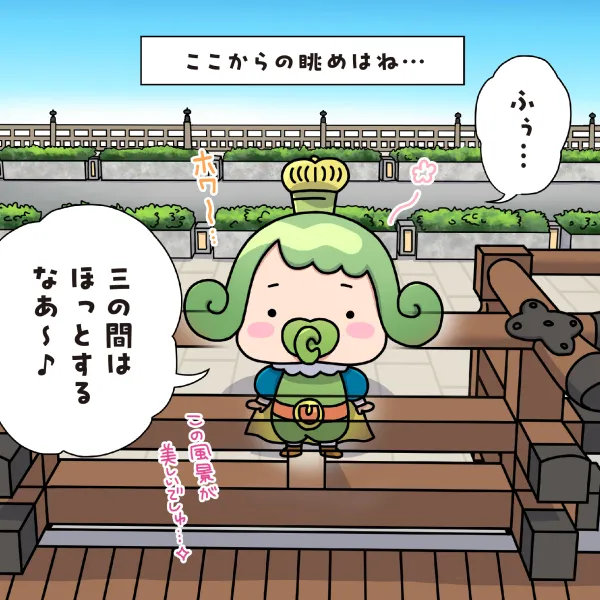

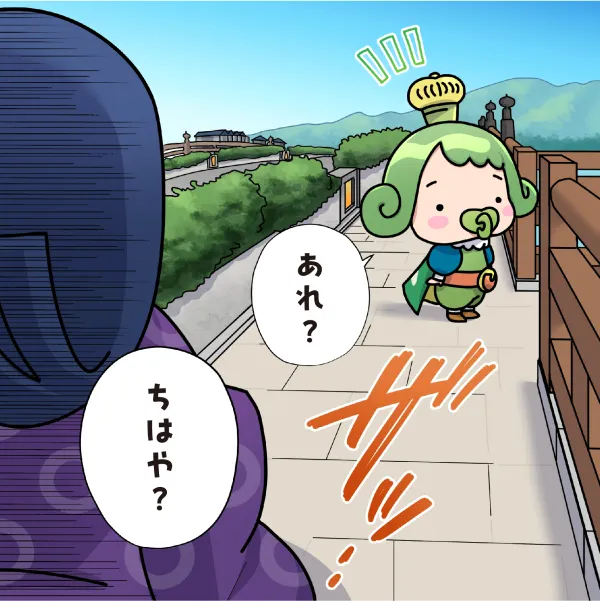

宇治橋

宇治橋は日本最古の橋のひとつに挙げられています。三の間から眺める上流の景色は、平安貴族が眺めた風景と大きく変わっていないと言われ、歴史の深さを感じさせる美しい景色が広がっています。

源氏物語

ミュージアム

源氏物語ミュージアムは、紫式部が描いた「源氏物語」をテーマにした世界で唯一のミュージアムです。映像や模型、体験型展示など、見て・聞いて・楽しみながら学べる空間です。

宇治上神社

宇治上神社は現存する最古の神社建築であり、世界遺産に登録されています。自然に囲まれた静穏な時間の中で歴史を感じられるスポットです。

さわらびの道

さわらびの道は、自然豊かな小道で、四季折々の風景が楽しめます。散策しながら心癒されるひとときを過ごせます。