本文

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方が持つ、一人ひとり異なる12桁の番号です。

原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて変更することはできませんので、取扱いにはご注意ください。

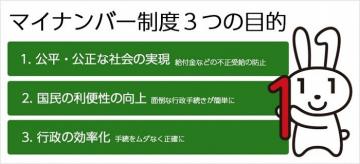

どうしてマイナンバーが必要なの?

マイナンバーを使うことにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することが期待されています。

マイナンバーはどのように使うの?

マイナンバーは、次の分野の手続で使用します。

- 社会保障

- 税

- 災害対策

- その他の行政分野

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード(個人番号カード)とは?

マイナンバーカードは、顔写真が記載されたプラスチック製のICチップ付きカードです。

「氏名」・「住所」・「生年月日」・「性別」・「顔写真」・「有効期間」・「マイナンバー」等が記載されています。

マイナンバーカード1枚でマイナンバーの確認と本人確認を行うことができます。

マイナンバーカードについては、次の記事「マイナンバーカード(個人番号カード)について」もご覧ください。

マイナポータルについて

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。

マイナポータルでは、行政機関等が保有するあなたの個人情報を検索して確認すること(自己情報表示機能)や、行政機関同士があなたの個人情報をやりとりした履歴を確認すること(情報提供等記録表示機能)ができます。

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード・パソコン・ICカードリーダライタ等が必要です。

デジタル政策課では、皆さんにマイナポータルを利用していただくための端末を設置しています。利用をご希望の方は、マイナンバーカードをお持ちの上、市役所1階 マイナンバーカード専用窓口までお越しください。

視覚障害者・聴覚障害者の方へ

視覚障害者・聴覚障害者の方向けに、以下の広報資料をお渡ししております。ご希望の方は、デジタル政策課までご連絡ください。(資料の数には限りがあります。)

- 視覚障害者の方向けの資料…「マイナンバー制度のご案内」音声広報CD・大活字広報誌・点字広報誌

- 聴覚障害者の方向けの資料…「マイナンバー制度のご案内」DVD(手話・字幕入り)

聴覚障害者の方は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターに、Faxでお問い合わせすることができます。詳しくは、J-LISのホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

独自利用事務について

独自利用事務とは

各地方公共団体においては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定められた事務以外であっても、社会保障・税・防災に関する事務その他の事務であって条例で定めた事務(以下、「独自利用事務」という。)についてはマイナンバーを利用することができるとされており、本市では、宇治市個人番号の利用に関する条例において、独自利用事務を定めています。

届出書等については個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

独自利用事務を定めた条例及び規則について

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。本市では、以下の事務について個人情報保護委員会への届出を行っており、令和元年6月17日から情報連携を実施しています。

| 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 | 担当課 | 情報連携開始 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 宇治市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 2 | 身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 宇治市障害者自立支援医療費特別対策事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 3 | 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの(軽度・中等度難聴児支援事業) | 宇治市軽度・中等度難聴児支援事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 4 | 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者住宅改修助成事業) | 宇治市障害者住宅改修助成事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 5 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害者等日常生活用具給付等事業) | 宇治市障害者等日常生活用具給付等事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 6 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害者等移動支援事業) | 宇治市障害者等移動支援事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 7 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害者地域活動支援センター事業) | 宇治市障害者地域活動支援センター事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 8 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障害者訪問入浴サービス事業) | 宇治市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 9 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害者等日中一時支援事業) | 宇治市障害者等日中一時支援事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 10 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害者自動車運転免許取得教習費助成金事業) | 宇治市障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障害者自動車改造助成事業) | 宇治市身体障害者自動車改造助成事業実施要項 | 障害福祉課 | 令和元年6月 |

| 12 | 母子家庭または父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 宇治市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要項 | こども福祉課 | 令和元年6月 |

| 13 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(こどもショートステイ事業) | 宇治市こどもショートステイ事業実施要項 | こども福祉課 | 令和元年6月 |

| 14 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児健康支援一時預かり事業) | 宇治市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要項 | こども福祉課 | 令和元年6月 |

| 15 | 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの(介護予防安心住まい推進事業助成金事業) | 宇治市介護予防安心住まい推進事業助成金交付要項 | 長寿生きがい課 | 令和元年6月 |

| 16 | 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高齢者家具等転倒防止金具購入助成事業) | 宇治市高齢者家具等転倒防止金具購入助成事業実施要項 | 長寿生きがい課 | 令和元年6月 |

| 17 | 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの(一人暮らし高齢者火災警報器給付) | 宇治市一人暮らし高齢者火災警報器給付要領 | 長寿生きがい課 | 令和元年6月 |

| 18 | 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの(一人暮らし等高齢者日常生活用具給付等事業) | 宇治市一人暮らし等高齢者日常生活用具給付等事業運営要項 | 長寿生きがい課 | 令和元年6月 |

| 19 |

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 |

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」 | 生活支援課 | 令和6年2月 |

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

通知カード・マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応しています。

平日9時30分~20時00分 土曜日・日曜日、祝日9時30分~17時30分(年末年始除く)

※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難等による一時利用停止については、24時間365日対応しています。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番 マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ

2番 マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難について

3番 マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

4番 マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ

5番 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ

6番 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578(通話料がかかります)

受付時間 8時30分~20時00分(年末年始除く)

※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難等による一時利用停止については、24時間365日対応しています。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

050-3818-1250

外国語対応

個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止

0120-0178-27(左記番号につながらない場合(有料)0570-064-738)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語:24時間対応※20時00分~翌9時29分はマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止のみの受付となります

タイ語、ネパール語、インドネシア語:9時00分~18時00分

ベトナム語、タガログ語:10時00分~19時00分

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

- 0120-0178-26

- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語

- 平日:9時30分~20時00分

土曜日・日曜日、祝日:9時30分~17時30分(年末年始除く)

ホームページ

マイナンバー制度のことやマイナンバーカードのメリットについて詳しくお知りになりたい方は、内閣府のマイナンバー制度のホームページもご覧ください。(下のバナーをクリックしてください。マイナンバーカードのメリットについては、内閣府ホームページ中の「マイナンバーカードとは」をご覧ください。)

マイナンバー社会保障・税番号制度別ウィンドウで開く<外部リンク>

マイナンバーカードについて詳しくお知りになりたい方は、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイトもご覧ください。(下のバナーをクリックしてください。)

マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開く<外部リンク>

マイナポータルには、下のバナーからアクセスすることができます。

マイナポータルでもっとつながろう!別ウィンドウで開く<外部リンク>