本文

若葉台自治会

若葉台自治会は、井川に接し、西小倉中学校の西側に位置する約365世帯で構成される自治組織です。開発により、昭和40年代に入居が始まった新興住宅地であり、自主防災活動や住民相互の助け合い活動を始められています。

新たな活動への取り組み

若葉台自治会でも、少子高齢化が進み、約1,000名いる自治会員のうち、70歳以上の割合が高まっています。小学生以下の子どもの割合が10%を下回る中で、70歳以上の割合は20%を超えています。これまでの自治会は、地蔵盆や運動会といった子ども中心の活動に取り組んできましたが、自治会の年齢構成が変わったことで、地域の実情も変わりました。そのため、子どもだけでなく、大人も対象とした活動の導入を進めることとし、自主防災会の組織化に向けた取り組みを始めました。

まず、会則を大幅に見直しました。新たな活動を始める際には特別委員会を設置し、公募及び申し出による委員により取り組むことで、役員や組長へ負担が集中しないように努めました。そして、防災に関する講演会等を開催し、住民の防災意識を高めるとともに、参加した関心の高い自治会員に対し、活動への参加を呼びかけ、協力者を集めました。

平成23年から準備を始め、平成24年9月に約30人で特別委員会として「自主防災会」を設立し、同年11月には、大地震を想定した防災イベントを開催し、約100人の住民が参加しました。

若葉台自治会では、これまでの子ども中心の活動も継続しつつ、新しい活動として自主防災会を設立し、活動の幅を広げてきました。しかし、それぞれの町内会・自治会により、組織の規模や地域の実情は異なります。大切なことは、その地域に住む住民のニーズに合った活動に取り組むことです。それぞれが問題意識を持ち、「今、地域に何が必要か」を考えることで、これまでの活動を見直し、それぞれの地域に合った活動に取り組むことが、より住みやすいまちづくりへとつながります。

そして、町内会・自治会の活動を見直し、改革を進めていくためには、1年という期間では十分とは言えず、年度を越えた継続的な活動が必要となります。その際、全ての役員が毎年交代する体制では、改革の実現は困難であり、2年、3年と継続する役員の存在が不可欠と言えます。若葉台自治会では、役員の任期は1年ですが、改選時に一部の役員が自発的に残ったことで継続的な活動が可能となり、改革が実現しました。

また、この取り組みにより、自治会で新たな活動に取り組む基盤を形成することができたことが、次の活動へつながることとなりました。

助け合い活動のはじまり

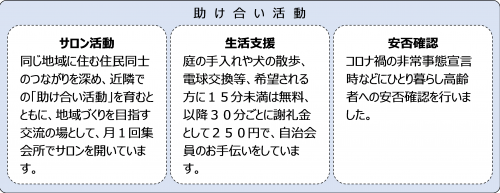

若葉台自治会では、少子高齢化が進み、人間関係の希薄化や社会的孤立を背景とするような様々な課題がある中、住民相互の絆を深め、誰もが安心して暮らし続けることができる地域にしていくため、平成28年に特別委員会として「助け合い委員会」を設立し、高齢者だけでなく、全ての会員を対象とした助け合い活動を始めました。

例えば、「生活支援」は、日常生活のちょっとした困りごとを自治会員がお手伝いするボランティア活動です。実際に、お手伝いを依頼したい場合、利用者がサポートセンターに電話で申し込みをすると、調整役であるコーディネーターが利用者宅を訪問し、依頼内容を確認のうえ、実際に活動を行うサポーターを紹介するという流れです。平成29年1月より実施しており、令和3年1月~12月には、延べ264件の依頼がありました。

助け合い活動の取り組みは、住民相互の絆を深めるだけでなく、支援の担い手として会員の社会参加を促し、知識や経験、特技等を生かす場となることで、一人ひとりの生きがい・健康づくり、介護予防にもつながっています。

サークルの誕生

自主防災会や助け合い活動等の活動が広がっていく中で、自治会員同士が顔見知りの関係となり、お互いの趣味を知る機会が増えたことで、自治会内に複数(健康麻雀・健康体操・食事会)のサークルが誕生しました。サークル活動が活発になることで、より自治会内の交流が拡大しています。