本文

【イベントレポート】第34回紫式部文学賞・紫式部市民文化賞贈呈式

第34回紫式部文学賞・紫式部市民文化賞贈呈式

紫式部文学賞・紫式部市民文化賞とは

前年に発表された優れた女性文学を対象とする「紫式部文学賞」と、宇治市民による文学作品や歴史・民族などの研究作品を対象とした「紫式部市民文化賞」。これらは、平成2年に宇治市の「ふるさと創生事業」として市民のアイデアから誕生しました。

『源氏物語』をはじめとする歴史文化都市・宇治のイメージを全国に発信するとともに、市民が文学に親しみ、豊かな文化を育んでいってほしい…。そんな願いが込められています。

第34回紫式部市民文化賞の贈呈式では4作品を表彰

そんな紫式部文学賞・紫式部市民文化賞の第34回贈呈式並びに講演会を、令和6年11月23日(土・祝)に宇治市文化会館大ホールで開催しました。

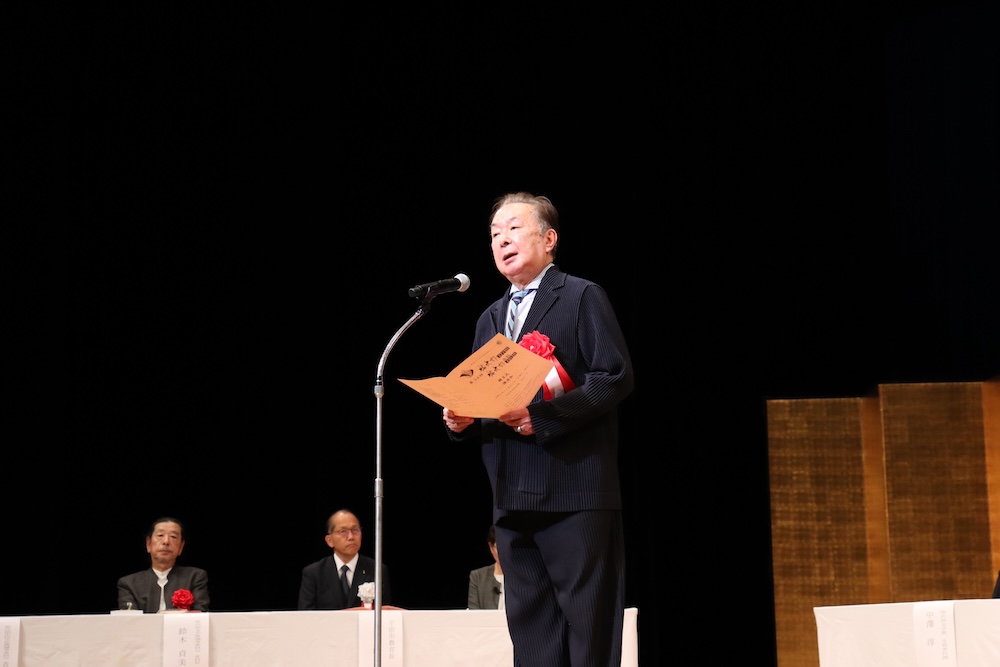

当日は、ステージ上に紫式部文学賞選考委員会 委員長・鈴木貞美さん(国際日本文化研究センター名誉教授)、紫式部市民文化賞選考委員会 委員長・中川成美さん(立命館大学名誉教授)、松峯茂宇治市議会議長、松村淳子宇治市長、木上晴之宇治市教育長が出席。

オープニングアクトとして、まず平安装束に身を包んだ「宇治っ子朗読劇☆Genji」の子どもたちが登場し、平安の流れを汲む、物語のような賞の趣旨を朗々と語ってくれました。

続いて松村淳子宇治市長の挨拶、松峯茂宇治市議会議長の祝辞があったのち、式はいよいよ紫式部市民文化賞の贈呈へ。

30作品の応募があった中、紫式部市民文化賞は松村信二さんの小説『雲に棲む-槇島昭光伝-』と、宮崎周子さん・宮崎健創さんの研究『ドイツアルプスのリュフトル画』が受賞し、奨励賞受賞作品に飯島栄子さんの随筆『宇治歴史ひとりあるき』、ユース賞受賞作品に小野田磨柚さんの小説『春のみなとは知らねども-女陰陽師と鬼女の散逸譚-』が選ばれました。

松村さんの『雲に棲む-槇島昭光伝-』で描かれた槇島昭光は、室町幕府最後の将軍・足利義昭に仕えた武将。選考委員会の委員長を務めた中川さんは講評で、「有為転変とした槇島昭光の生涯を、作者が多方面の視点を持って描いたことで、作品自体が生き生きとしている」と評価。宮崎周子さん・宮崎健創さんの『ドイツアルプスのリュフトル画』については、「研究でありながら、お二人が協力しながら絵を一つ一つ発見していくフェーズが、心温まる文章とともに印象に残る」と評しました。

※リュフトル画とは:フレスコ画の一種。ドイツ・バイエルン州のアルプス地域だけに見られる、民家や教会の外壁などに描かれた色彩豊かな絵。

続いて、飯島さんの奨励賞受賞作品『宇治歴史ひとりあるき』と、小野田さんのユース賞受賞作品『春のみなとは知らねども-女陰陽師と鬼女の散逸譚-』については、それぞれ「実に軽妙で、日常の楽しい生活の一端が窺える“ほっこりする”作品」、「女性陰陽師という設定が斬新で、緻密に計算されたストーリーに筆力を感じた」と講評。

その後、受賞者には松村市長より正賞(クリスタル像)と副賞が手渡され、ひとことずつ喜びのコメントを語っていました。

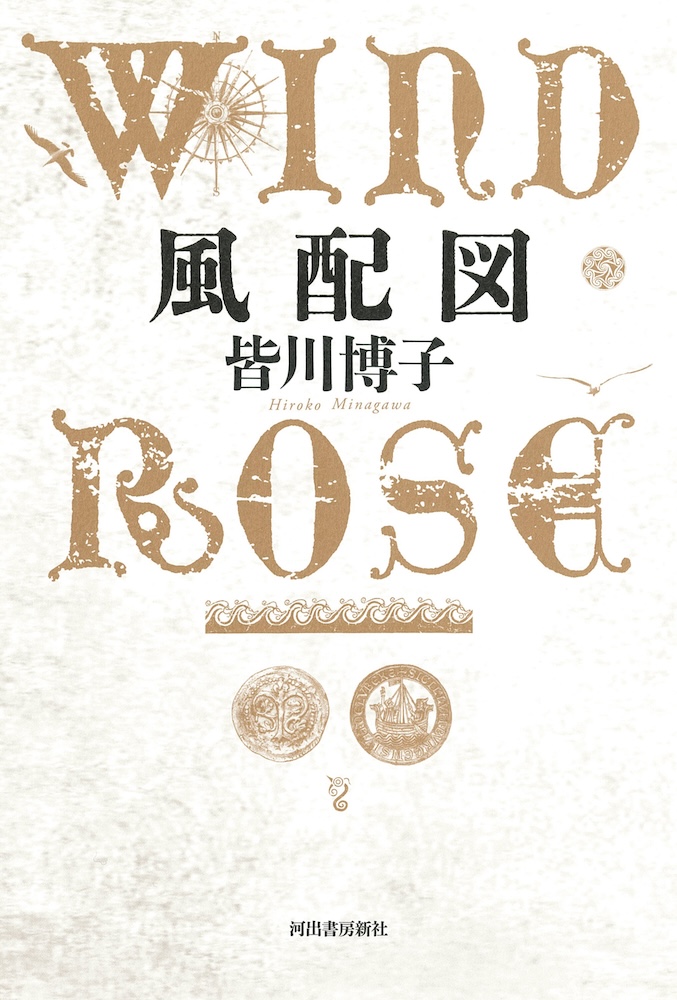

『風配図 WIND ROSE』の作者・皆川博子さんが第34回紫式部文学賞を受賞!

第34回紫式部文学賞には、皆川博子さんの長篇小説『風配図 WIND ROSE』が選ばれました。著者の皆川博子さんは1930年生まれ。1972年のデビュー以来、ミステリ・幻想小説・時代小説・歴史小説など幅広いジャンルで創作を続け、これまで日本推理作家協会賞、直木賞、吉川英治文学賞など数々の賞を受賞されてきました。

『風配図 WIND ROSE』の時代は12世紀、のちに北ヨーロッパの商圏を支配する「ハンザ同盟」の黎明期。本作では北海・バルト海交易の中継地点にあたるゴッドランド島(現スウェーデン最大の島)を舞台に、不条理と動乱の中、自らの道を求めて交易商人を志した二人の少女の物語が、生き生きと繊細に描かれています。

※ハンザ同盟とは:北海・バルト海沿岸の北ドイツの都市が結成した都市連合体。13世紀から16世紀にかけて北欧の商業圏を支配した。

選考委員会の委員長を務めた鈴木さんは講評で、「難しいテーマに挑まれた作品ですが、視点を切り替えながら登場人物を生き生きと描ききり、散文部分と戯曲部分を織り交ぜるという構成も面白い。文学好きにはたまらない手の込んだミステリ。文学の方法・技法の改革としても群を抜いている」と絶賛。

ご高齢のため、やむなく欠席となった皆川さんに替わり、ご親族の方に松村市長より正賞(クリスタル像)と副賞が手渡され、「二十一世紀の日本の読者におよそ馴染みのないことを書きましたこの作品に目をとめていただけたことが、まことに嬉しゅうございます」と、皆川さんの受賞の言葉を代読されました。

【受賞の言葉全文はこちらから】

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/bunkakatsudou/7120.html

今回、受賞された作品はいずれも、市立図書館で読むことができますので、皆さんぜひ手に取って読んでみてください。

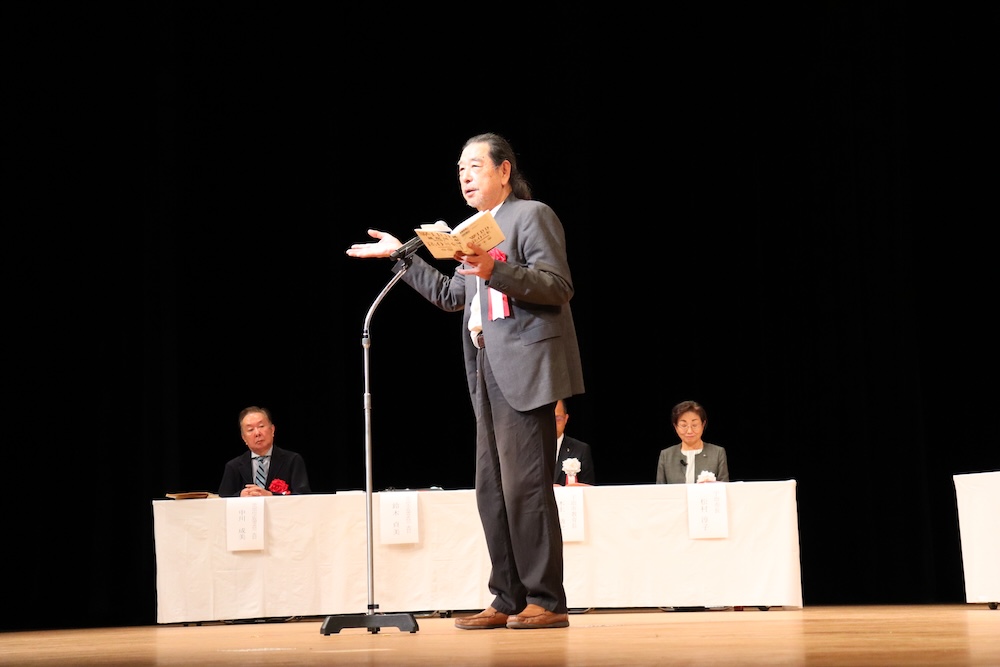

皆川さんをよく知る元編集者ならではの講演会

第2部では、文芸評論家・アンソロジストの東雅夫さんによる講演会「『風配図』に至る皆川作品の多様な魅力をめぐる 〈酩酊船【よひどれぶね】〉の流れ寄る果てに……」を開催しました。東さんは、幻想文学専門誌『幻想文学』や怪談専門雑誌『幽』の編集長を歴任。アンソロジーの編纂やホラー小説を中心とした文芸評論、怪談文学研究などの分野で著述活動を展開し、『皆川博子作品精華 幻妖』や『巫子』など皆川博子さんの本も編んでこられました。

編集者として長く勤めるうちに皆川さんと交流を深めた東さんは、皆川さんのお人柄を「『皆川先生』と呼ばれることを嫌う謙虚な方」「知識はすごいのに編集者と同じ土俵で話をされ、編集者が自発的に皆川さんのアクリルスタンドを作るほど愛されている」と紹介。一方で、作品づくりの姿勢については、「ご自分の文章に対しては非常に厳しく、構成に関しても本当に丁寧に作り込まれる」とのことでした。

その後、自著『皆川博子を、より深く識る、ための20の扉』ほかを収録した、当日配布の特別冊子に沿って、皆川作品の魅力を語ってくださった東さん。身近におられるからこそ、また、元編集者であり文芸評論家だからこそのお話を伺う、貴重な機会となりました。