本文

食品ロスとごみゼロレシピ集を紹介します。

ごみゼロレシピほかレシピ集

食品ロスってなに?

食品の廃棄物のうち、まだ食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品のことを食品ロスといいます。

国際連合食糧農業機関(FAO)が2011年に発表した「世界の食品ロスと食料廃棄」に関する調査研究報告書によると、世界全体では農業生産から消費に至るまでの間で、年間約13億トンの食糧が廃棄されており、この量は世界の食料生産量の約3分の1にあたるそうです。

日本国内における食品ロス

日本国内の食品ロス量は年間約621万トン(平成26年度)と考えられています。

この量を国民一人一日当たりに換算すると約134gとなり、これは、茶碗1杯分のご飯の量に相当します。

そして、この621万トンのうち約半数にあたる282万トンが家庭から排出されているそうです。

家庭から排出される食品ロスの発生原因

家庭から排出される食品ロスの主な発生原因は次のとおりです。

- 過剰除去・・・野菜の皮を厚くむきすぎたり、肉の脂の部分を必要以上に取り除いたりする。

- 食べ残し・・・料理を作りすぎて食べられない。

- 直接廃棄・・・食品の消費期限や賞味期限を切らしてしまう。

ロスが多いのはどんな食品?

家庭における食品ロスの食品別割合が最も多いのは野菜類(47.7%)、次いで果物(17.8%)となっています。(H26農林水産省調査)

野菜類と果物類だけで全体の約3分の2を占めていることから、これらの食品ロスの減らしていくことが課題だと言えます。

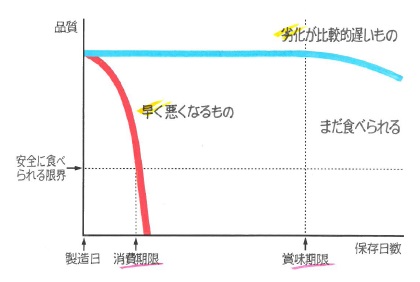

消費期限と賞味期限の違いを理解しよう

食品ロスを減らすため、消費期限と賞味期限の違いを正しく理解しましょう。

- 消費期限・・・安全に食べられる期限。この期限を過ぎたものは食べないほうがよい。

- 賞味期限・・・おいしく食べられる期限。この期限を過ぎても、すぐに食べられないということではなく、食品の味や色、においなどで判断することが重要。

消費期限と賞味期限のイメージ

買いすぎに注意!

食材を買いすぎたり、まだ在庫があるにもかかわらず同じ食材を買ってしまったりすると、使い切れずに食品ロスを発生させる原因となります。

買いすぎを予防するために、次のポイントを心掛けましょう。

- 買い物に行く前に冷蔵庫の中身を確認する

- 買い物リストを作成する

- 特価品を買いすぎたり、衝動買いをしない

工夫して調理してみましょう

食品ロスをなるべく減らすため、調理方法を工夫してみましょう。

例) 野菜・果物の皮やヘタ、肉の脂身などを除去するときは最小限にする。

サツマイモやニンジンなど、皮ごと食べられるものは皮ごと調理する。

ごみゼロレシピでごみ減量!

まち美化推進課では、食品ロス削減に向けて、「ごみゼロレシピ」を京都文教短期大学の協力により考案しました。

「ごみゼロレシピ」は、 「食材をできるだけそのまま使用すること」 または 「調理時に発生した廃棄部分を再利用すること」 のいずれかの方法により、なるべくごみが出ないように工夫して考案されたレシピです。

「ごみゼロレシピ」を活用することは、 「ごみの減量」 「調理が簡単」 「豊富な栄養素」 「食費の節約」 「エコ・ごみ減量への意識づけ」 など様々なメリットがあります。

気に入ったレシピがあれば、ぜひ、みなさんの食生活に取り入れてみてください。

宇治市ごみゼロレシピ集

食べきりレシピで食品ロス削減!

「食べきりレシピ」」は京都出身の料理研究家、西村 秋保さんに考案いただいた、苦手な子どもが多い「ピーマン・豆・魚・きのこ」をおいしく食べられるよう工夫したレシピです。

また、「使い切りレシピ」では京都文教短期大学の協力により考案した「ごみゼロレシピ」から抜粋した10品目を掲載しています。

日本では、まだ食べられるにも関わらず捨てられる食品、いわゆる「食品ロス」が年間621万トンもあると言われています。

食べ残し、過剰除去(食べられる部分を調理段階で捨ててしまうこと)により生じる食品ロスの削減に焦点を当てたレシピです。