本文

宇治市議会(行政視察報告 令和6年度) 3

建設・水道常任委員会の行政視察報告

年月日: 令和6年5月20日(月曜日)~5月21日(火曜日)

視察先: 川崎市(神奈川県)、豊橋市(愛知県)

出席委員: 鳥居委員長、服部副委員長、大河、堀、西岡、加勢の各委員

執行部: 米田都市整備部長、山田上下水道部長

川崎市(5月20日)

【調査項目】

自動運転バス等の実証実験運行について

『市の概要』

- 市制施行:大正13年7月1日

- 人口:155万991人(令和6年5月1日現在)

- 面積:144.35平方キロメートル

1.自動運転バス等の実証実験運行について

(1)概要について

川崎市の路線バスの運転手は、今後さらに減少する見込みであり、地域交通の根幹を担う路線バスの維持・存続は、困難な状況となっている。川崎市の強みである都市の利便性が著しく低下し、市民生活への影響とともに、様々な施策に影響が生じる懸念がある。この状況を踏まえ、バス路線の効率化と輸送力の確保に向けて、国庫補助を活用した自動運転等の社会実装に係る取組が行われている。

(2)経過について

川崎市は、人口は増加傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症の流行前から路線バスの便数が減少している。平成30年度と令和4年度を比較すると約16%減少(1日当たり2,000便)しており、バス事業者は原因として運転手不足の影響により、元の便数に戻すことは困難との意向を示している。今後もさらに減少する見込みであり、地域交通の根幹を担う路線バスの維持・存続は、困難な状況となっている。

(3)主な取組について

国土交通省は交通や地域の暮らしを一体で捉え、その維持・活性化を目的とした共創モデル実証プロジェクトを支援しており、川崎市は国の採択を受けた共創コンソーシアムKAWASAKI新モビリティサービス実証実験協議会(代表幹事:川崎鶴見臨港バス株式会社)により、国庫補助を受けて以下の事業が実施された。なお、これらの事業は、既存の路線バスを補完することを目的としたものであるため、需要の多い川崎駅をあえて目的地としない等、路線バスと競合しないように区域の設定が行われている。

1.自動運転バスの実証実験の概要

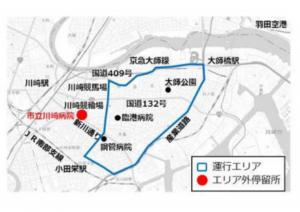

令和5年10月23日~27日にかけて、下図の走行ルートを1日6往復運行した。将来的な自動運転の社会実装を見据えながら、運転手が乗車し、状況に応じて自動・手動を切り替えて行うレベル2の自動運転とした。本実証実験は技術検証を目的としたため、市民の乗車は不可とした。

出典:令和5年9月1日川崎市報道発表資料

2.デマンド交通の実証実験の概要

令和5年10月2日~12月15日にかけて、下図の運行エリアにおいて、専用アプリまたはLINEからの予約で、車両を呼び出し、乗り合いで行きたい停留所まで送迎する「乗り合い送迎サービス」を運行した。乗車定員は8名で、実証実験期間のため運賃は無料とした。

出典:令和5年9月1日川崎市報道発表資料

(4)その他について

委員等からは、今後の人口推移の見通しについて、自動運転バスにはどういった道路が適しているのかについて、レベル4の自動運転が可能となる条件について、レベル4の実用化に向けた見通しについて、自動運転は駐車車両を避けるのが難しいが対策は行ったのかについて、交通不便地域の設定はあるのかについて、自動運転とデマンドバスの位置づけについて、デマンドバスの利用者の傾向について、バスの減便をどの程度に抑えるのか目標は定めているのかについて、今後の実証運行は市民に乗ってもらえるようにするのかについて、市民への広報の方法について、デマンドバスの利用に必要なアプリ登録者数の推移について、市の費用負担について、交通分担率について、デマンドバスなどの区域を設定する際の考え方について、高齢の利用者等は乗り換えを嫌うが対策はあるのかについて等の質疑がなされた。

「川崎市視察の様子」

豊橋市 (5月21日)

【調査項目】

上下水道に係るスマートメーターについて

『市の概要』

- 市制施行:明治39年8月1日

- 人口:36万7,558人(令和6年5月1日現在)

- 面積:262.00平方キロメートル

1.上下水道に係るスマートメーターについて

(1)概要について

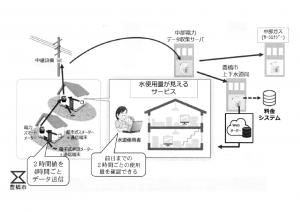

水道スマートメーターとは、遠隔で検針値等のデータの取得が可能で、かつ指定された時間間隔または一定水量の使用ごとにデータ送信が可能で、水道メーターに通信端末と通信ネットワークを備えているものである。豊橋市では電力事業者の通信ネットワークを採用し、水道、電力、ガスの共同自動検針を実現している。これにより、水道事業者、使用者ともに前日までの2時間ごとの水使用量が確認できるようになった。また、漏水や水の無断使用を早期発見できるようになり、漏水量及び水道料金の減免額が軽減された。現時点では通常の水道メーターに比べ導入費用、維持費用が高いため、豊橋市では国庫補助を活用して一部地域に計約1,000箇所導入した。必要な費用は通常の水道メーターと比較すると高くなるが、利便性等は向上し、費用対効果が測り難い面があり、今後の導入地域拡大等について検討が行われている。

水道スマートメーターと通信端末

(2)経過について

水道事業の抱える課題として、検針員不足、誤検針・難検針、宅内漏水の早期発見及び業務の効率化があり、これらを解決するために豊橋市は水道スマートメーターの導入を検討していた。その検討のさなか、工場跡地で大規模開発による住宅分譲の計画が生じ、中部電力からスマートメーター事業の協働の話が持ちかけられ、事業化したものである。国がIoTを活用した事業に補助金を支給する制度を創設したため、補助申請を行い、採択を受けたため、補助金を活用して事業を行った。

(3)主な取組及び成果について

下図の通信ネットワークを構築し、運用されている。

出典:水道スマートメーターの取組み(豊橋市作成)

現時点での検証結果として、以下の利点が確認された。

1.漏水等の早期発見

敷地内漏水、水の無断使用、貯水槽使用施設の漏水箇所特定及び配水管の漏水の早期発見により、水道事業者にとって水道料金の減免額軽減、不明水の削減が可能となる。

2.利便性の向上について

水道事業者、使用者ともに前日までの2時間ごとの水使用量を確認できるようになる。

(4)補助金について

水道事業におけるIoT活用推進モデル事業(厚生労働省)及び上下水道DX推進事業(国土交通省)を活用し、水道スマートメーター導入に係る費用※のうち3分の1を補助金として交付を受けた。

※水道メーター本体、通信端末本体、有線結線費用、水道メーター取替、水使用量が見えるWEBサービス構築

(5)その他について

委員等からは、水道スマートメーター利用区域を拡大していく計画について、料金請求に係る使用量の集計はどこが行っているのかについて、水道スマートメーターの全戸設置は技術的に可能なのかについて、電力会社の人件費削減という点では費用対効果は見合わないのかについて、導入費用・維持費用は通常の水道メーターと比較してどれくらい増加するのかについて、増えた経費は利用者負担となっているのかについて、3分の1の補助金を考慮してもアナログメーターを更新するよりも導入費用が高額なのかについて等の質疑がなされた。

「豊橋市視察の様子」