本文

【イベントレポート】宇治アートプロジェクト 日本画ワークショップ 〜板絵と屏風絵の制作〜

イベントレポート】宇治アートプロジェクト 日本画ワークショップ 〜板絵と屏風絵の制作〜

2025年3月、小学生・中学年から高校生を対象に「宇治アートプロジェクト 日本画ワークショップ 〜板絵と屏風絵の制作〜」を3回に分けて開催しました。会場となったのは宇治市中央公民館の実習室。最終日に行った中・高生のワークショップの様子や参加者の声をレポートします。

宇治市と縁の深い源氏物語「宇治十帖」と日本画の基礎知識

ワークショップでは、『源氏物語』を手がかりに、宇治ゆかりの歴史や文化を学び、日本画の魅力を通して表現・伝達することの可能性を探ります。

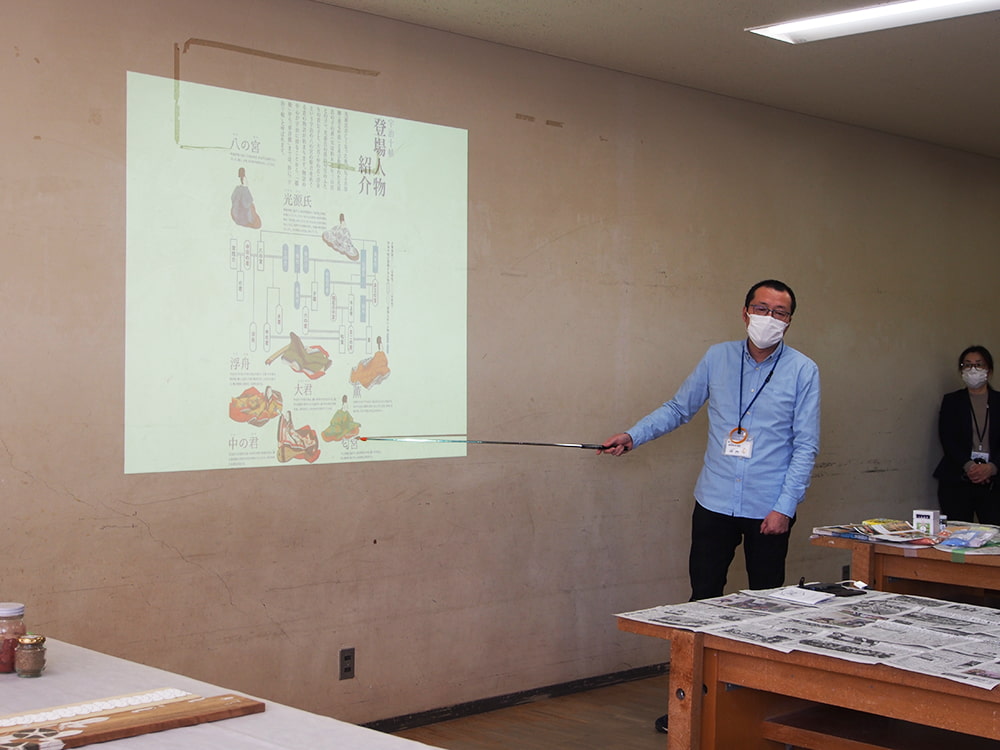

まずは『源氏物語』と日本画の基礎知識について2人の講師の方からお話を伺いました。

源氏物語「宇治十帖」についてレクチャーいただいたのは、宇治市源氏物語ミュージアムの学芸員である坪内さんです。

約1000年前の平安時代に紫式部によって書かれた『源氏物語』は、光源氏を主人公に、彼の恋愛だけではなく、栄華と翳りなどを描いた全五十四帖からなる長編物語です。そのうち、最後の十帖(第四十五帖「橋姫」~第五十四帖「夢浮橋」)は、光源氏亡き後、息子とされる薫と孫の匂宮を中心に、三人の姫君との恋愛模様が宇治を主な舞台に描かれていることから、「宇治十帖」と呼ばれています。宇治という地名が「憂し(うし)」という言葉に通じることから、物寂しい雰囲気の中でストーリーがすすんでいることなどをお話していただきました。

続いて、日本画絵師の福井先生から、日本画の歴史や特徴、画材についてお話を伺いました。

『源氏物語』が書かれた時代、日本画は量産できるものではなく、複製されるようになったのは、江戸時代に版画が登場してからのことだそうです。そのため、「日本画」という言葉自体も存在せず、明治時代に西洋の油絵具や近代化によって生まれた水彩絵具などの工業製品化した絵具と区別をするために生まれた言葉ではないかと考えられています。

日本画の特徴は、写真のようにリアルに描くのではなく、輪郭線を活かした表現が多いことが挙げられます。濃い色合いや影はあまりつけず、シンプルな表現を用いて描かれます。使用する画材や技法は日本古来のもので、絵具には鉱物を粉砕したものや、貝殻を粒子状にしたものに動物の皮や骨から採取したゼラチン質の膠(にかわ)を混ぜ、乳鉢で練り上げて使用します。

日本画制作のための基礎知識を真剣に聞き入る参加者達。レクチャーを受けた後はいよいよ制作に取り掛かります。

日本画で「板絵」と「屏風絵」を制作しよう!

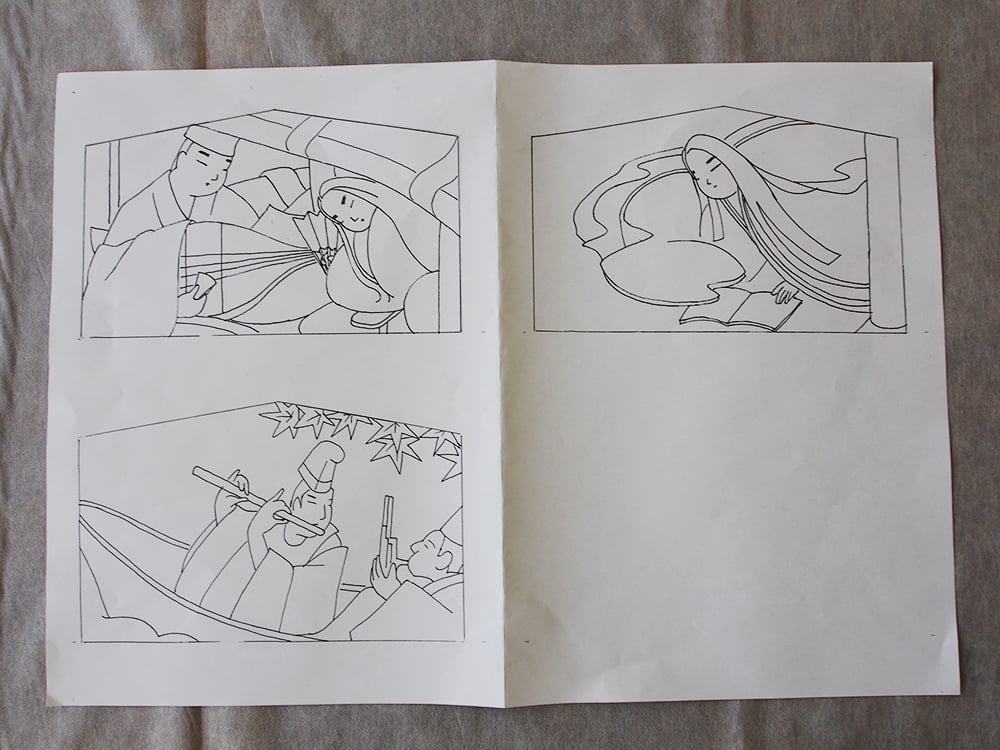

今回、制作するのは「板絵」と「屏風絵」の2種類です。まず、「宇治十帖」の「総角(あげまき)」(四十七帖)、「宿木」(四十九帖)、「東屋」(五十帖)に登場する3場面の下絵の中から1種類を選びます。

その後、4人1組に班分けされた各テーブルで、1人1色ずつ絵具作りを行います。作り方のポイントは、顔料と膠をしっかり練り上げること。練りが不十分だと、乾燥後に絵具が剥がれやすくなるため、丁寧に作業を行います。

出来上がった絵具は班内で共有し、使う分だけ絵皿に取って彩色していきます。

参加者はそれぞれ集中して作業に取り組み、思い思いの色で仕上げた板絵は、ドライヤーを使って乾燥させます。

完成した板絵を並べると、同じ図柄であっても、色合いや模様にそれぞれの個性が表れているのがわかります。

この後10分ほど休憩をはさみ、屏風絵の制作に取り掛かりました。

屏風絵は全3回のワークショップ参加者による合同制作で、宇治橋の下絵を分担して和紙に彩色します。

参加者の中には、全体の構図を確認しながら取り組む姿も見られ、真剣さがうかがえます。塗り終えたら、絵の中に自分のマークやイラストなどのサインを書き込んで完成です。

こちらがこの回の参加者達が描いた、屏風絵全体の中の9枚。色使いや筆のタッチなどの違う絵が一枚の絵になった時、どのような作品として仕上がるのか楽しみになりますね。

ワークショップは4時間ほどありましたが、みなさん、とにかく集中力がすごい! 日本画制作を体験してみた感想を参加者に聞いてみました。

古生物や深海生物などのアート作品を多数描き、個展やグループ展などの経験もある中学2年生の尾上瑞紀くん。最近はデジタルでイラスト制作をしていたこともあり、久々に筆と絵具で絵を描いたとのこと。「日本画はあまりやったことがなかったけど、絵具を作る工程などが楽しかったです。なるべくカラフルにして、見栄えがいい配色を意識して制作しました。」と感想を述べてくれました。

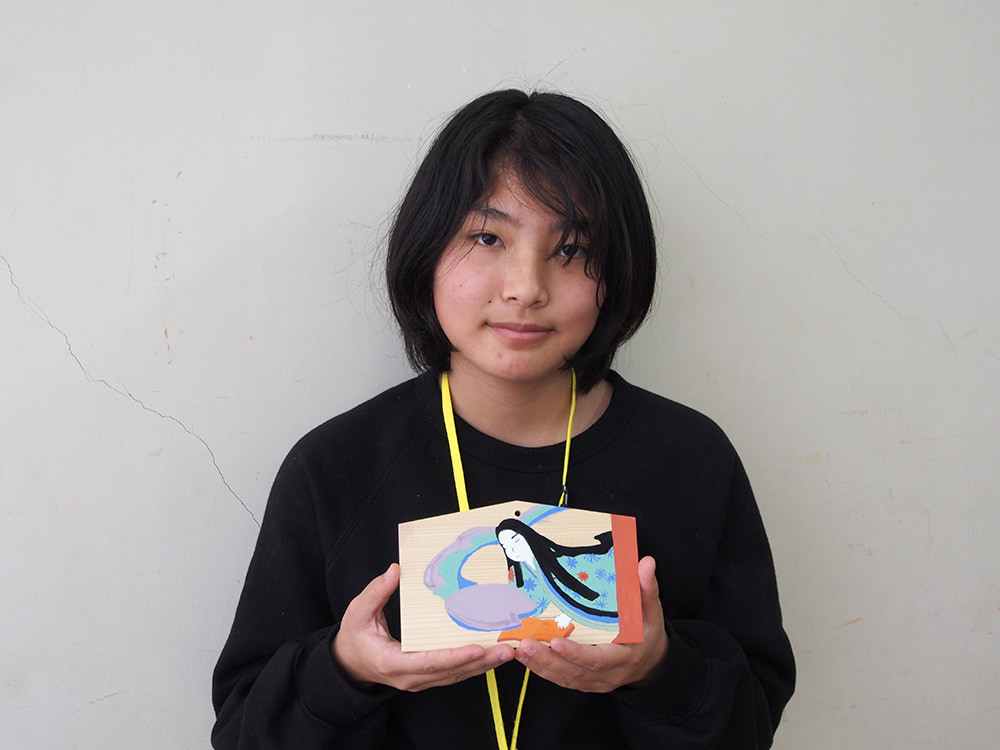

初めて日本画に挑戦したという中学1年生の村田初桜(しお)さん。「わざわざ絵具から作るのは初めてで、とても新鮮でした。絵を描くまでの工程が多くて大変だと思いましたが、板絵は無地だと華がないなと思って、模様を足して仕上げました。初めて日本画を描いたけど楽しかったです。」と語ってくれました。

美術部に所属し、普段はデッサンや個人制作、共同制作などに取り組んでいる中学1年生の本田笑苺(にこ)さん。学校で配られたワークショップの告知を見て興味を持ち参加されました。「初めて絵具を作って、石から作れることを知ってすごいと思いました。板絵を描くのも初めてで、どの線をどのように塗っていけばいいか迷いましたが、楽しかったです。」と笑顔で話してくれました。

さいごに

最後に参加者とスタッフで記念写真を撮影し、ワークショップが終了しました。

完成した板絵は当日持ち帰っていただき、屏風絵は後日、表具師が装飾し高さ約1m80cm、横幅約6mの屏風に仕立てて宇治市内の各所を巡回展示します。

公開場所や期間については、宇治市のホームページで公開予定ですので、みんなで描いた屏風絵の仕上がりを楽しみに観に来てくださいね。