本文

【イベントレポート】紫式部と藤原為時一行が通った道を辿り、国司行列を再現する「紫式部の旅」

紫式部と藤原為時一行が通った道を辿り、国司行列を再現する「紫式部の旅」

令和6年10月18日(金曜日)、紫式部と藤原為時が都から越前まで行った旅を、当時の衣装を身にまとった参加者により再現する「紫式部の旅」が行われました。このイベントの概要から当日の雰囲気、そして参加者の声をレポートします。

「紫式部の旅」とは

紫式部は平安時代の長徳2(996)年、父・藤原為時が越前国守に任命されたことから、父と共に都から越前国(福井県)に向かいました。

「紫式部の旅」は、紫式部と藤原為時が越前へ向かうために通った道を、当時の衣装を身にまとった参加者らが再現するというもの。宇治市から出発し、滋賀県大津市、福井県越前市までを10月18日から20日にかけて行列。途中、ゆかりの地では儀式が再現され、宇治市では「出立の儀」が行われました。

各地で行われる行列には全国からの一般募集により選ばれた人が参加。数回のリハーサルを経て当日を迎えました。また、行列の様子を見学する「紫式部の旅」国司行列見学バスツアーも組まれ、こちらにも多くの人が参加しました。

会場となった宇治上神社では朝9時、越前市長と宇治市長の挨拶、行列歴史監修者の福嶋昭治先生(写真)による解説といったセレモニーが行われました。福嶋先生によると宇治上神社の国宝の拝殿は鎌倉時代に建てられたものですが、建物は平安時代の貴族の邸宅にみられる寝殿造になっているとのこと。そこで、宇治上神社の拝殿を為時邸に見立て「出立の儀」が行われることになったのだそうです。

美しい袿を着た紫式部と藤原為時が登場し、いよいよ「出立の儀」が行われます。越前国守としての志や、まだ見ぬ越前への想いなどをそれぞれ語ります。

そこへ後に紫式部の夫となる藤原宣孝が見送りにやってきました。自分の結婚の申し出を振り切って越前に行くのかという宣孝に、紫式部はまだ見たことのない地方の暮らしや海山の景色に憧れて父についていくのだと答えます。

さらに紫式部は肥前の国に行った幼なじみの友へ手紙を届けてほしいと侍女(写真左)に託しました。

続いて、陰陽師が旅の安全を祈り、唱え言と共に反閇 (へんばい) という大地を踏みしめる呪法が行われ、無事に「出立の儀」が終了しました。

宇治公園まで行列

為時が出立の合図をし、前駆や侍女など33名による行列は雅な音楽と共に宇治上神社を出発。為時は徒歩で、紫式部は輿で進みます。

途中、紫式部は宇治川にかかる朝霧橋の前で輿を降り、徒歩で橋を渡ります。その様子は平安絵巻さながらの美しさでした。

宇治公園に到着し、行列の参加者一同で記念撮影が行われました。

行列をおえて

行列後、宇治市在住という紫式部役と藤原為時役のお二人にお話しを伺いました。

紫式部役の井上花音さん(写真右)は「美しい衣装を着せていただけて幸せです。衣装を引きずって歩いたり、輿に乗り降りしたりするのは想像以上に苦労したので、紫式部はすごいなと思いました」と話し、藤原為時役をした福本徹さん(写真左)は「大役を全うできてよかったです。宇治市に長年住んでいながら、市のために貢献できなかったので、何かお役に立てたらと思って応募しました」と参加した動機を語ってくださいました。

展示内容がリニューアルされた「光る君へ 宇治 大河ドラマ展」へ

一方、「紫式部の旅」国司行列見学ツアーの参加者たちは、行列を見学した後「光る君へ 宇治 大河ドラマ展」(主催:宇治市)を見学し、次の行列の地・大津市へと向かいました。

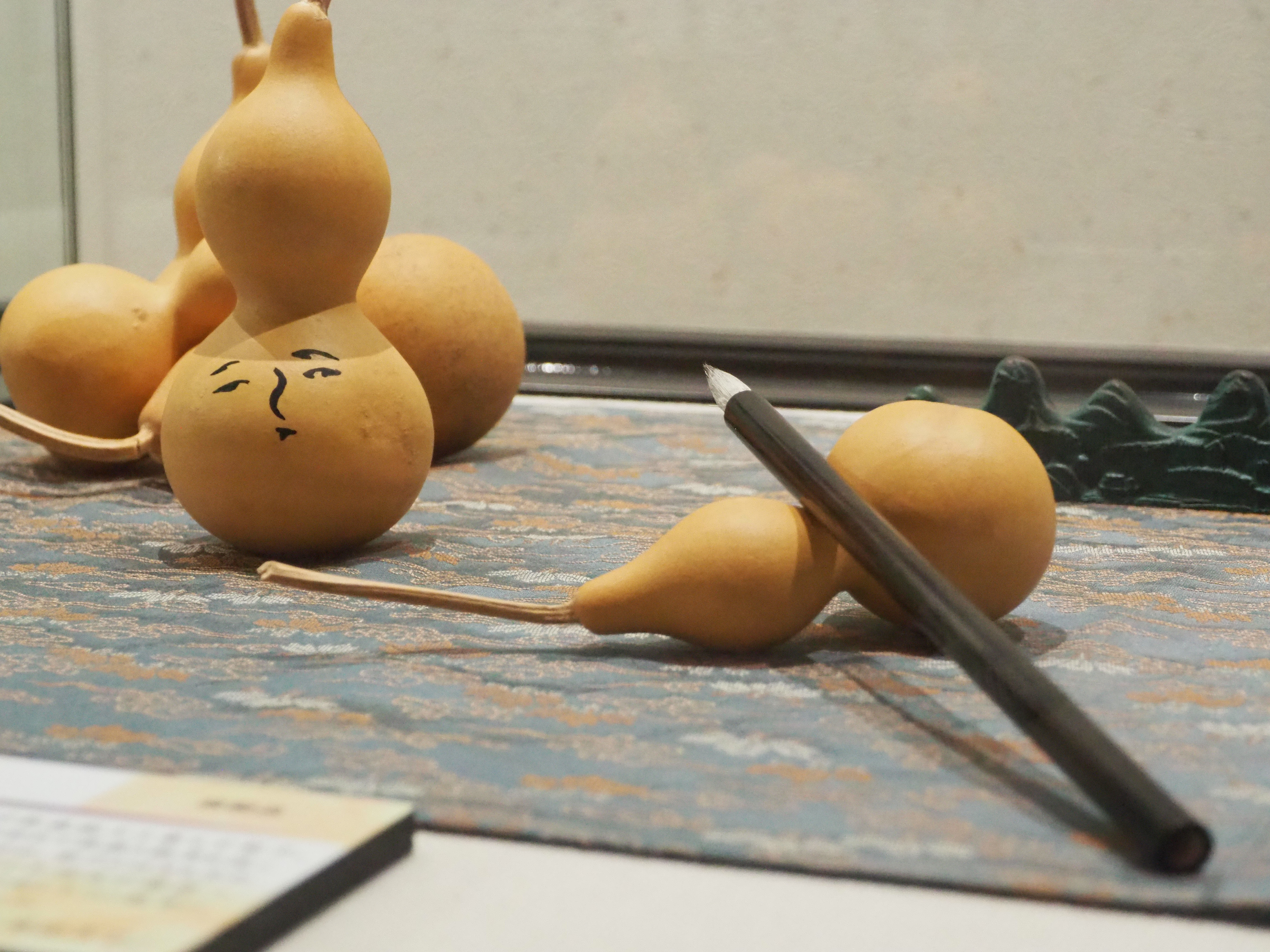

「大河ドラマ展」は8月27日に展示内容が一部リニューアルされ、まひろと道長の衣装やドラマ中で使われた小道具(撮影使用品含む)、登場人物紹介パネルのなどが更新され、さらに4Kシアターでは特集映像を上映。(「大河ドラマ展」の開催は令和7年1月13日に終了。)