本文

【イベントレポート】五感で楽しむ古の文化講座 平安スイーツ・粉熟(ふずく)を食べよう! −歴食のススメ−

平安スイーツ・粉熟を食べよう! -歴食のススメ-

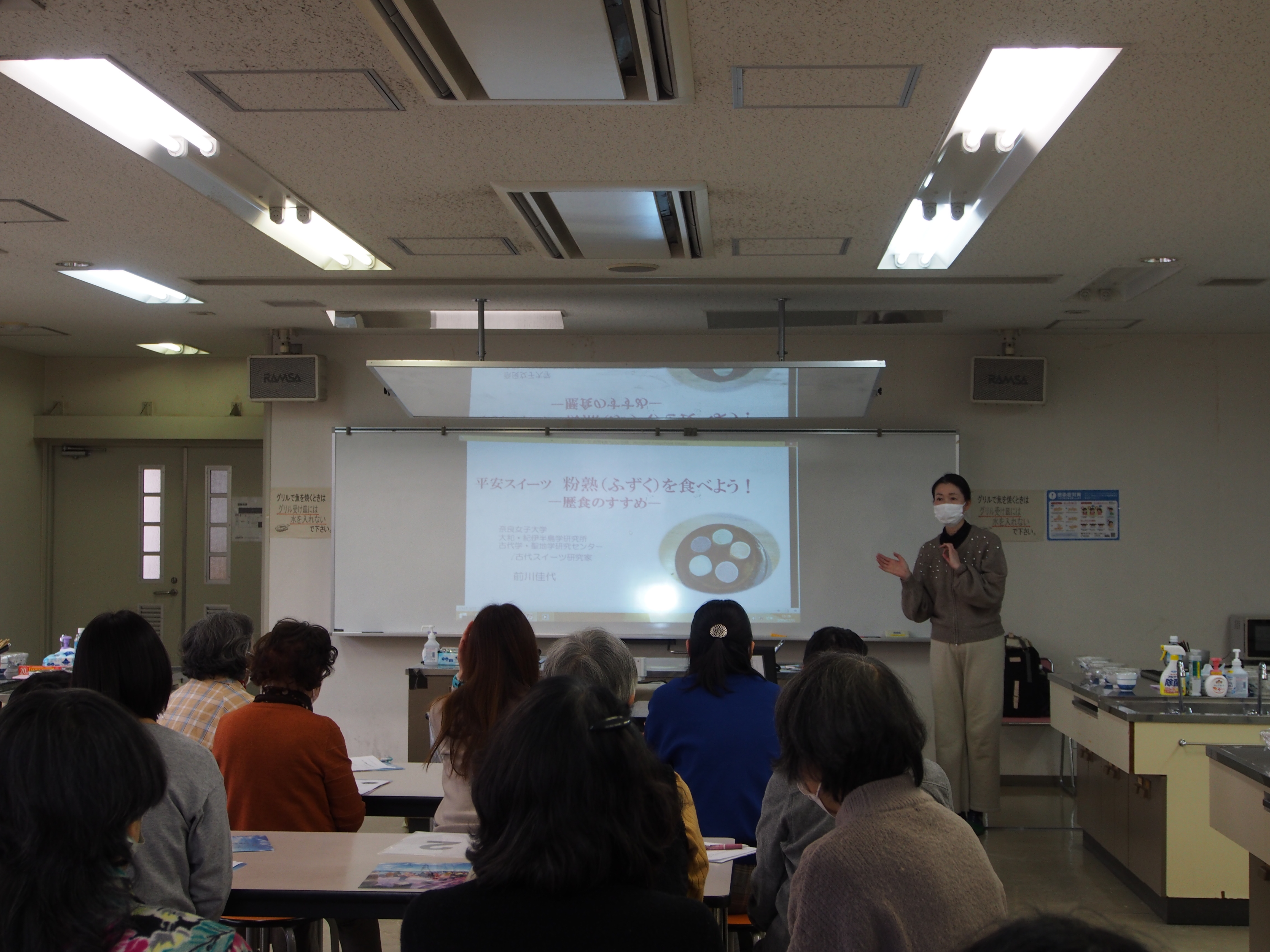

令和7年2月1日(土曜日)に、平安時代のスイーツ「粉熟(ふずく)」を実際に作って食べる文化講座が開催されました。会場となったのは宇治市生涯学習センターの調理室。イベント概要や当日の雰囲気、そして参加者の声をレポートします。

講師をしてくださったのは、奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所 古代学・聖地学研究センターの前川佳代(まえかわかよ)先生。前川先生は古代スイーツ研究家としても活躍されており、古典に登場するお菓子のレシピ本なども執筆されています。

粉熟とは、平安時代の“双六の駒”の形に作られたお団子のようなもので、現代には残っていないお菓子です。

『源氏物語』の中にも登場しており、昨年12月に最終回を迎えたNHK大河ドラマ『光る君へ』の第1話では、三郎(藤原道長)がまひろ(紫式部)に贈ったお菓子として描かれています。この時、再現された粉熟のレシピは、前川先生の本を参考に作られたそうです。

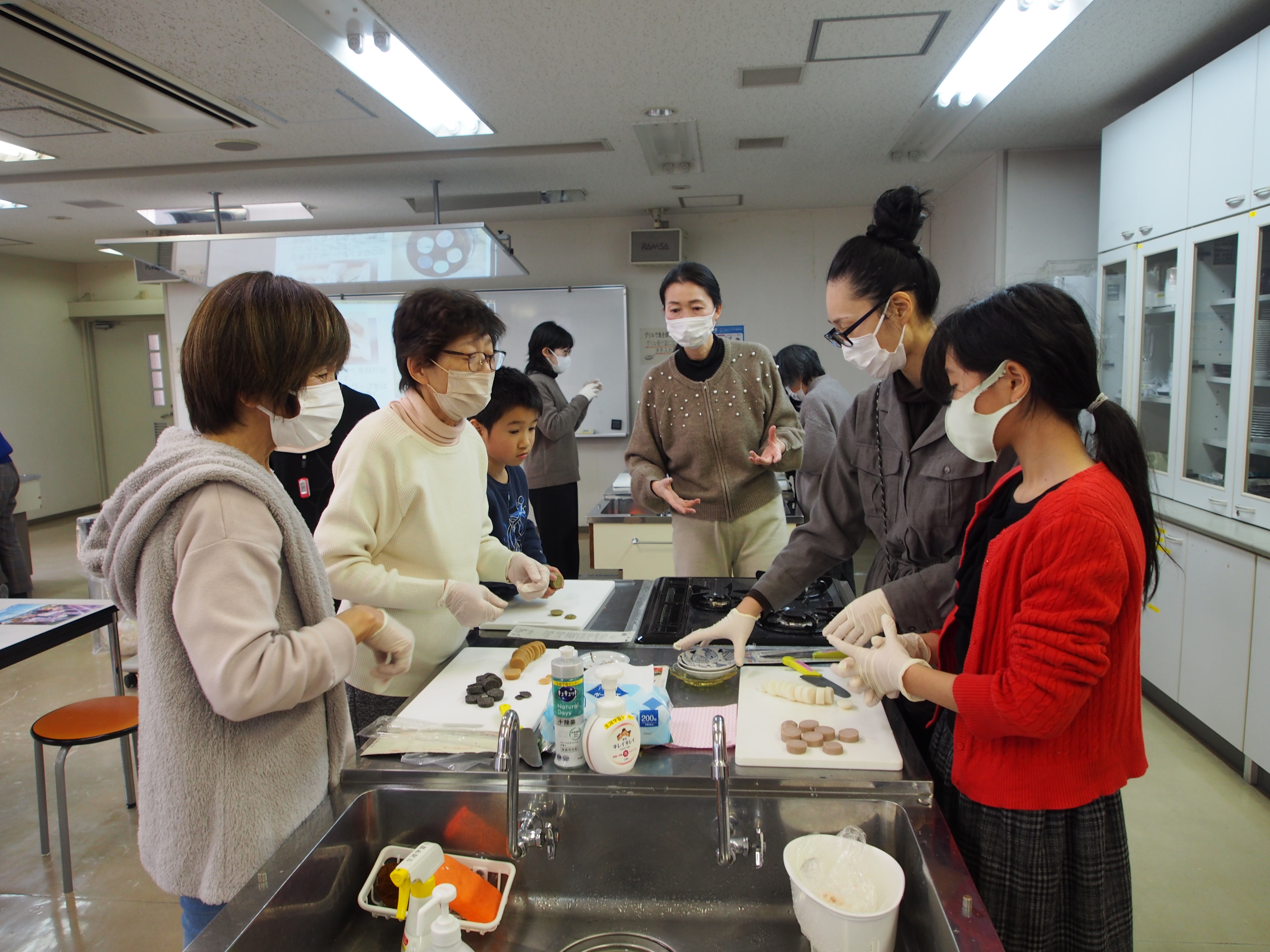

始めに前川先生からレシピの説明があり、5人1組で粉熟作りをスタート。

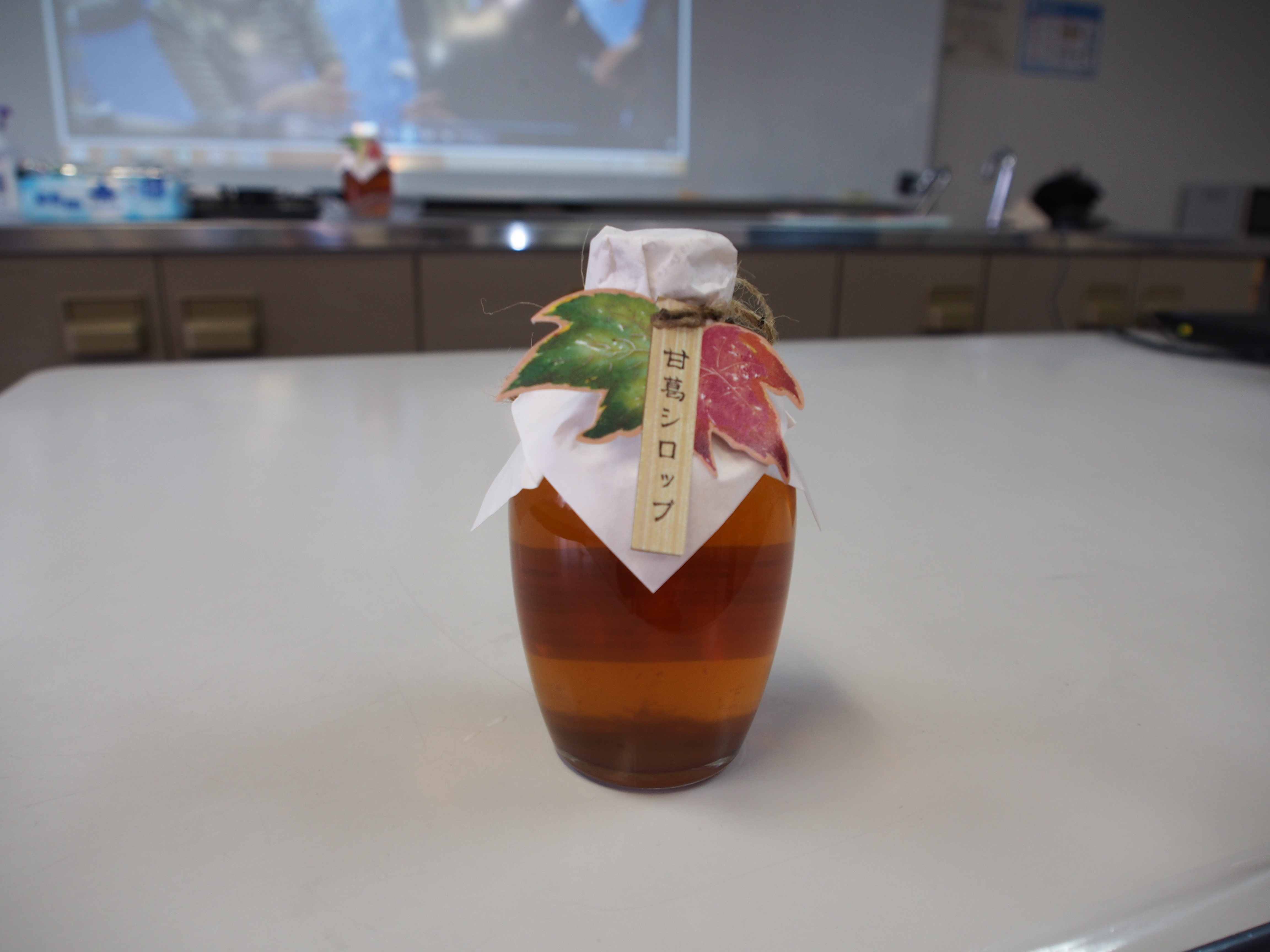

基本となる材料は米粉・あまづら風シロップ・水の3種類。「あまづら風シロップ」とは、「ツタ」の樹液を煮詰めて作った古代の甘味料「甘葛煎(あまづらせん)」の味を作ったシロップです。

これらをベースに、すり黒胡麻やきな粉、粉茶などを使い、1人1色ずつ、計5色の粉熟を作ってシェアします。

材料を混ぜ合わせると、粉がゴロゴロとダマになっていくので、水加減を調整しながらひとまとめにしていきます。この時点で参加者の方から「いい匂いがする〜」と嬉しそうな声が聞こえてきました。

まとめた生地は手でこね、空気を抜きながら、幅3cm長さ5cmくらいの筒状に伸ばして形を整え、ラップに包んで両端を輪ゴムで縛ります。ポイントは、生地を茹でる際にラップの隙間から水が入らないように、しっかりと輪ゴムで縛ること。子どもたちには少し難しかったようで、悪戦苦闘しながらも、一生懸命作業する姿がなんとも微笑ましいです。

皆さん、初対面ながらも和やかに作業を進め、約30分で5色の生地が完成しました。

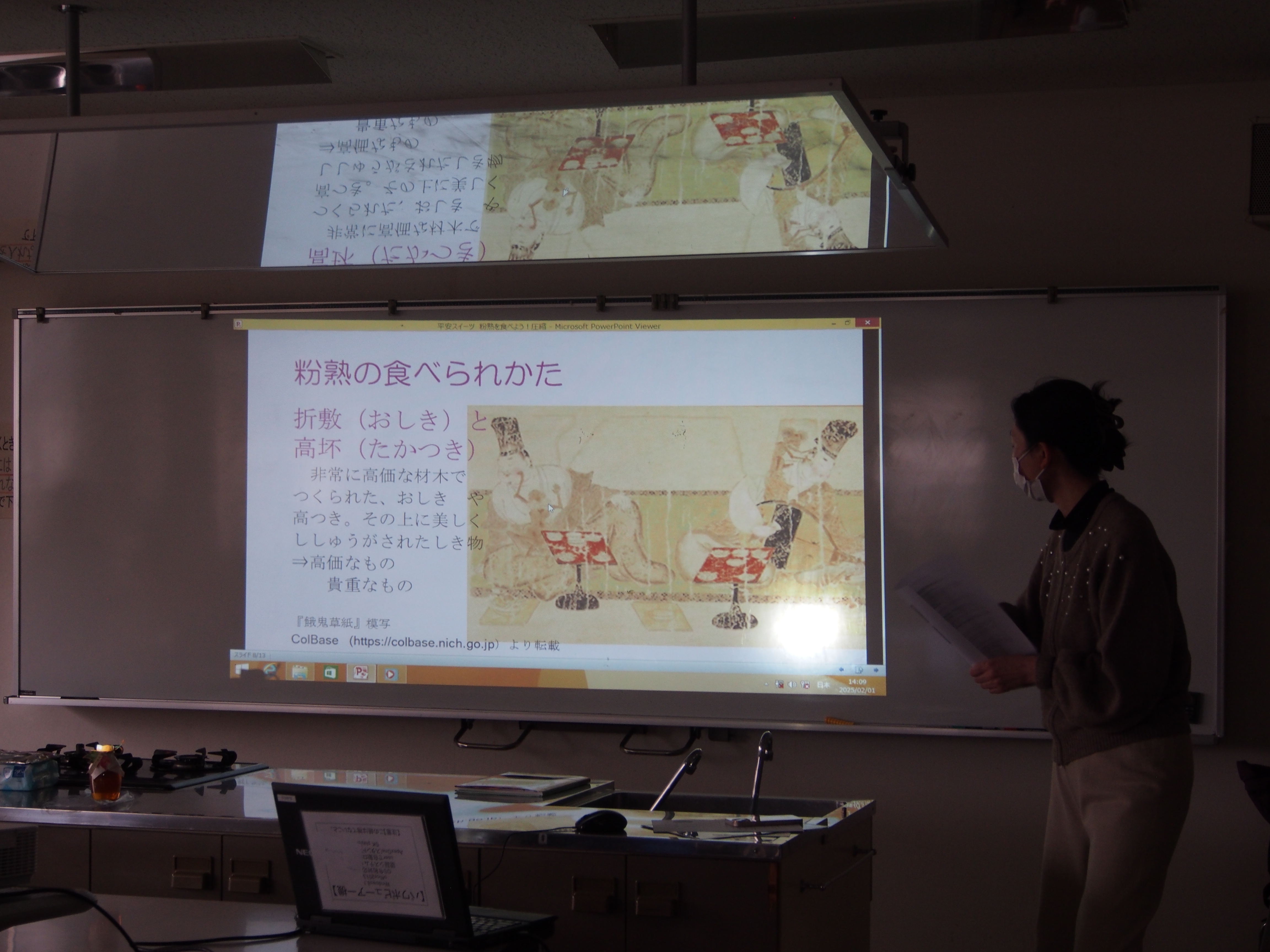

生地を茹でる待ち時間を利用し、粉熟の歴史や当時の文化について学びます。

粉熟は『源氏物語』の宇治十帖「宿木」に2度登場し、宴会の場で貴重な香木製のお盆や高杯、高級な敷物とともに供されたことから、高貴な人々のお菓子と考えられています。また、同じ宴会でも、汁物の提供方法に違いがあり、品数の多さによって身分の差が表れていたことなど、興味深いエピソードが語られ、真剣に耳を傾ける参加者の様子から関心の高さが伝わってきました。

お話しが終わる頃に粉熟が茹で上がり、冷水で一気に冷やして再び作業が開始されます。

粉熟を包んだラップを外しながら、「結構しっかりした硬さ」や「意外と重さがある」、「ソーセージみたい」と感想もさまざま。

1cm幅に切り分けた粉熟をみなさんでシェアすると、綺麗な5色の粉熟に喜びの声が上がります。

そしていよいよ実食へ!

昨年度、前川先生が講師をされた「平安時代のスイーツ・削り氷を食べよう」に引き続き、2度目の参加となった藤縄さん親子。小学4年生の稚世ちゃんは「ラップを巻くところが難しかったけど、美味しい」と話され、お母さんは「粉熟は甘さも控えめで、あっさりした味が美味しいです。家でも作ってみたいし、またこんな機会があったら参加したい」と感想を述べてくれました。

左から中島瑛介君・瑶子さん親子、中野さん、森本さん、田村さんの5人は「初対面でしたが、みんなで和気あいあいとできました」と、楽しそうに話してくれました。

こちらは今回の講座に参加した人の中から抽選であたる「甘葛風シロップ」。当選された森本さんは「今日の講座をおさらいして、この甘葛風シロップを使って孫が来た時におもてなしをしたい」と感想を述べられました。

皆さん、参加されたきっかけは、前回の「削り氷」に参加して先生のファンになられた方や、古代スイーツへの興味、源氏物語ミュージアムや大河ドラマから興味を持ったなど、さまざまでしたが「古代のスイーツを知れる貴重な機会に参加できた私たちはラッキーガールです」と笑顔で話されている姿が印象的でした。

前川先生は、「古代スイーツのレシピは、誰でも作れるように考えています。歴史的に食べられてきたものを食べることで古代の人を身近に感じて欲しい。その体験を家族や友人に伝えてもらえたら嬉しいです」と語られ、参加者の様子からも、『源氏物語』に描かれた古代スイーツ作りを通じて、当時の食文化に触れ、宇治の魅力を再確認できる貴重な機会となったことがうかがえました。

イベント概要

五感で楽しむ古の文化講座

「平安スイーツ・粉熟を食べよう! -歴食のススメ-」(味覚)

2025年2月1日(土曜日)

時間:午前の部:10:30〜 午後の部:13:30〜

講師:前川佳代さん(奈良女子大学協力研究員)

場所:宇治市生涯学習センター

対象:小学生以下は保護者要同伴

参加費:300円