本文

【イベントレポート】平安時代の銅鏡製作体験

宇治市 白川金色院跡から出土した平安時代の銅鏡を作ろう!

令和6年12月14日(土曜日)に、平安時代に作られた銅鏡のミニチュア製作体験が開催されました。会場となったのは宇治市生涯学習センターの創作室。イベント概要や当日の雰囲気、そして参加者の声をレポートします。

製作したのは宇治市白川の「白川金色院跡」から発掘された「銅鏡」のミニチュア。白川金色院跡とは、藤原道長の孫で後冷泉天皇の妃である四条宮寛子が康和4(1102)年に建立したと伝わるお寺跡です。室町時代にはお坊さんが暮らす建物や多くのお堂が立ち並び、平等院をも上回る規模であった可能性が高いと考えられています。その白川金色院跡から非常に良好な状態で出土した銅鏡、「山吹双鳥鏡(やまぶきそうちょうきょう)」と「秋草蝶鳥鏡(あきくさちょうちょうきょう)のいずれかのレプリカをIHヒーターなどを使って製作します。

取材した回は小学生の親子4組が参加しており、銅鏡の説明を熱心に聞く子どもたちの姿に期待値の高さが伺えます。

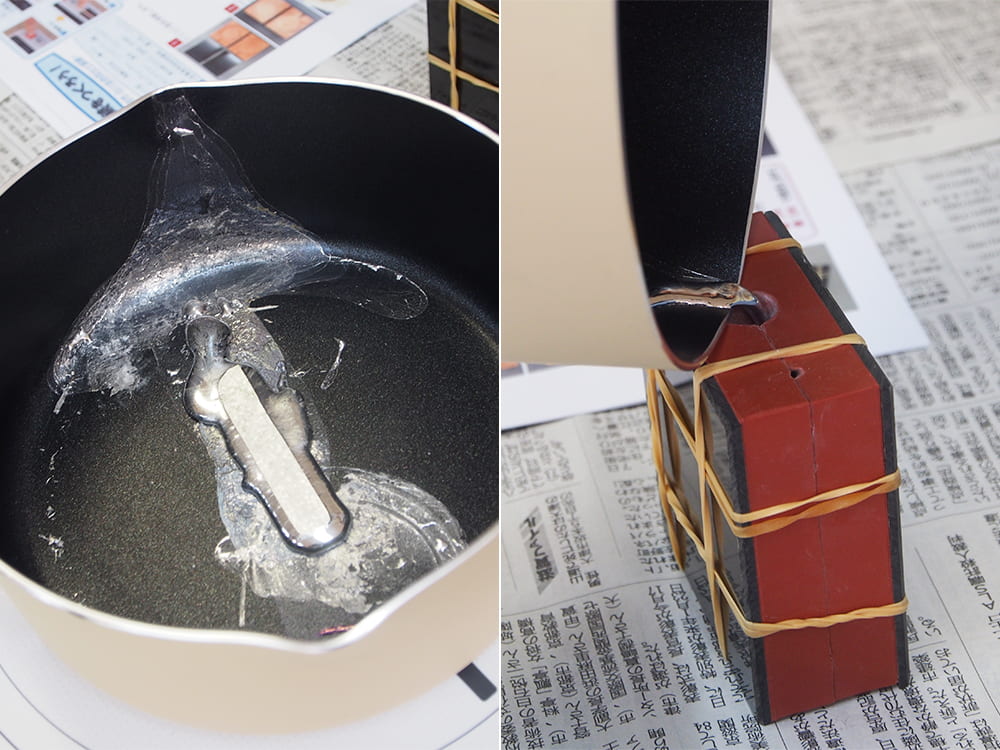

まずは筆を使ってベビーパウダーを銅鏡のシリコン型に薄く塗り、黒い板を外側に当て、輪ゴムで固定します。

次に、IHクッキングヒーターで低融点合金を溶かし、鏡の型を作ります。この合金は140度くらいの熱で溶けるので、みるみる溶けていく様子に子どもたちも興味津々。溶けた合金は素早くシリコン型に流し込み、5分ほど待って銅鏡を取り出します。

綺麗に模様が浮かび上がった様子に、嬉しそうな笑顔が印象的。銅鏡をシリコン型から取り出し、余分な湯口部分をニッパーで切り落として円形に整えたら、いよいよ鏡面を磨いていきます。

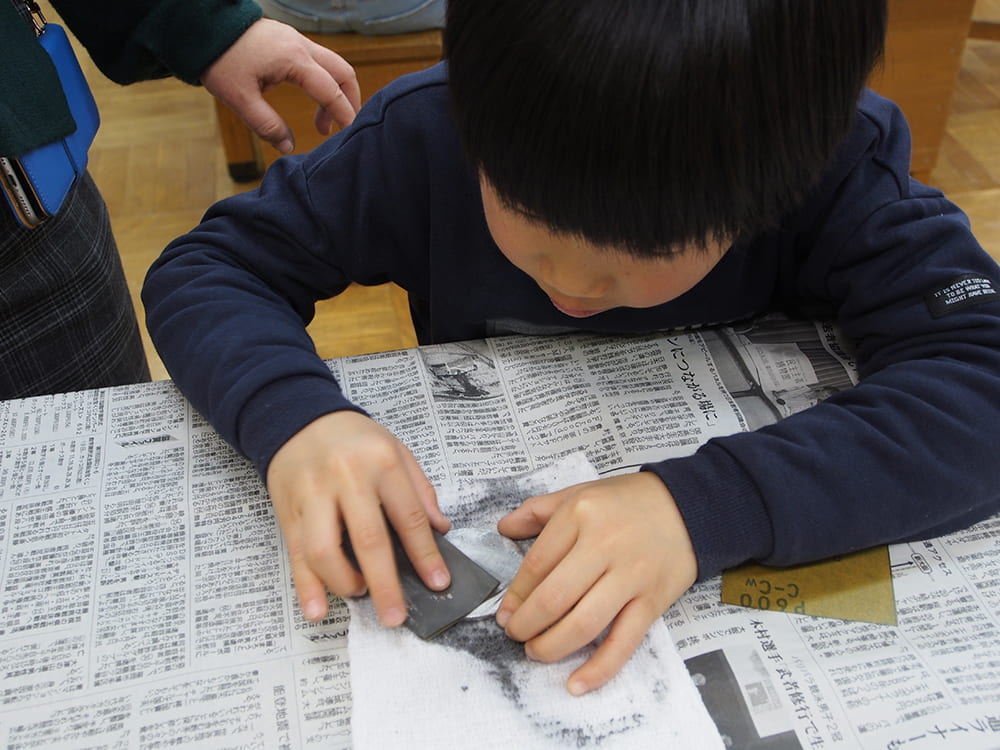

使用するのは2種類の耐水性紙ヤスリ。鏡面に水を垂らして荒い目のヤスリで磨き、次に細かい目のヤスリで整えていきます。この作業に没頭する子どもたちが続出! とはいえ、ヤスリをかける作業は一苦労なので、親子で協力して磨いている参加者も。ヤスリの後は金属専用の液体研磨剤を使って布で磨き上げ、最後に乾いた柔らかい布で研磨剤を拭き取って仕上げていきます。

完成品がこちら。参加された方々の銅鏡を見て、「見本を超えるでき!」と職員さんも絶賛するほど完成度の高い銅鏡が出来上がりました。

楽しそうに作業をされている参加者の方に体験終了後に感想をお伺いしました。

大河ドラマ「光る君へ」を見て、綺麗な衣装に興味を持っている娘さんが楽しめるだろうと思い参加された小山さん親子。「実際作ってみると結構な工夫がされていて、ものづくりの奥行きを感じました」とお母さん。小学校1年生の娘さんは、「合金を溶かすところが面白かった。シリコン型に輪ゴムをするとこや、鏡を磨くのは難しかったけど、可愛くできて嬉しい」と笑顔で話してくれました。

“物を作る大変さを知るきっかけになれば”と参加された中谷さん親子。お母さんは「自身が子どもの頃にはなかった体験を通じて、息子が将来この体験を思い出してくれたら嬉しい」と語ってくれました。小学1年生の息子さんは「作るのは大変だったけど、完成した銅鏡を友達に見せたい」と嬉しそうにコメント。特に合金を流し込む工程が面白かったと振り返りつつ、磨く作業が最も大変だったと感想を述べてくれました。

岡さん親子は小学校1年生と6年生の姉妹の3人で参加。「歴史に触れながら、普段できない体験ができてよかったです。子どもたちがここまで集中して取り組む姿に驚きました」と笑顔のお母さん。小1の妹さんは「型に流す時が楽しかった!真ん中から端まで一生懸命磨いてピカピカにしたよ」とコメント。小6のお姉さんは「磨くのが難しかったけど、端までまっすぐ丁寧に磨いていると自分を極めるような感じがして、新しい体験っていいなと思いました。持って帰って保存しとこうと思うけど、実際に使ってみたい」と熱心に話してくれました。

澁谷さん親子は、娘さんが幼稚園からのお友達という岡さん親子と一緒に参加されました。「遺跡などで見る銅鏡がここまでピカピカになるとは思っていなかったです」と仕上がりに驚かれた様子のお母さん。小6の娘さんは「磨いていくとどんどん鏡に変化していくのが楽しかった。湯口部分は残しておいた方が使う時に便利そうとか、指紋をつけずに磨く方法を考えながら進めました。磨くのにめっちゃハマったので、家でも磨きたい!」と、体験の楽しさを語ってくれました。

さいごに

製作体験を通して、銅鏡に興味を持った子どもたちが職員さんに質問する姿なども見られ、宇治の魅力を再発見する貴重な機会を楽しんでいました。

イベント概要

「平安時代の鏡や瓦を作ってみよう」

平安時代につかわれていた鏡や瓦のミニチュア作り体験。

■銅鏡製作体験(先着順・各定員12名)

2024年12月14日(土曜日)

午前の部:10:00〜

午後の部:10:00〜

■瓦製作体験(先着順・各定員12名)

2024年12月15日(日曜日)

午前の部:10:00〜

午後の部:10:00〜

場所:宇治市生涯学習センター 3階 創作室

対象:小・中学生(小学生は保護者同伴で)

参加費:1人500円(同伴者の方は無料)